仏教的平等のすゝめ

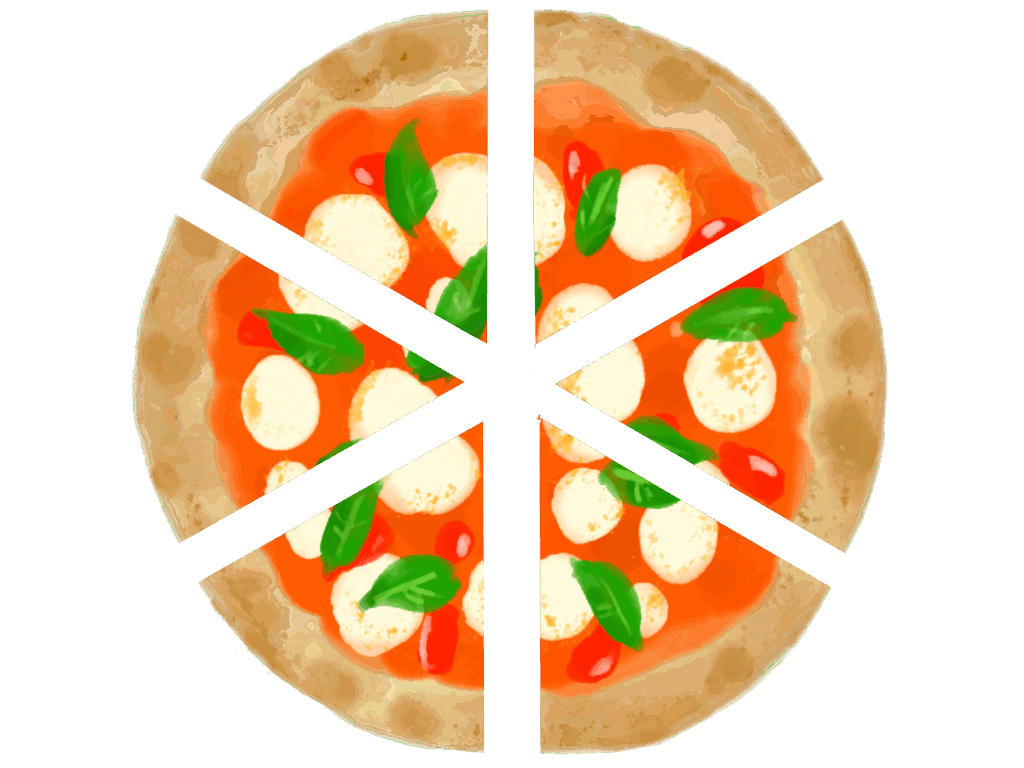

「平等」という言葉を聞いてキミは下のAとB、どっちを思い浮かべるかな?

おそらくAを選ぶ人が多いんじゃないかな。

同じ大きさ、同じ重さに均等に分けることが平等。

確かにそれはある意味で正しい。

でも、‟ある意味で”とわざわざ付けているのは、均等に分けることだけが必ずしも平等とは限らないからなんだ。

例えばここにお茶碗に入ったご飯があるとして、これを2歳くらいの幼児と、お相撲さんにそれぞれお茶碗1杯だけ与えたらどうなるかちょっと考えてみよう。

ご飯の量は同じだけれど、幼児にとってお茶碗1杯は多すぎて食べきれない。逆にお相撲さんは1杯じゃ全然足りない。多すぎて苦しい幼児、少なすぎて苦しいお相撲さん。どっちも幸せにはなれないね。

2人が幸せになるためには「幼児には少なく、お相撲さんには多く」すればいい。

均等じゃないけど公平。そういう平等だってあるんだよ。

だれかれ構わずみんな一律に同じ量だけ与える平等のほうが効率が良いのは間違いない。

実際、世の中はこの理屈で回っている。

でもそれが当たり前になっちゃうと、だんだん「均等に与える平等」が優先されてしまって、それを「受ける相手のこと」が無視されていってしまうんだ。

お釈迦さまが説いた平等は、「受け取る相手のこと」が最優先になっている。

受け取る相手のことを考えた時、お釈迦さまは一つの大事なことに気づいたんだ。

それは「みんなそれぞれ違う」ということ。

だからお釈迦さまは人々に話をする時、結論は同じであっても、相手に合わせて説き方を変えていたんだ。

均等じゃないけど公平。バラバラだけど平等。

江戸時代の慈雲というお坊さんがこんな言葉を遺している。

山は高くして平等じゃ

海は深くして平等じゃ

山を崩して谷を埋むるやうな平等では

役に立たぬじゃ

―山は高い(という特徴がある)からこそ山なのであり、海は深い(という特徴がある)からこそ海なのだ。

これをもし山を崩して海に埋め真っ平らにしたら、それはもう山でも海でもないんだよ―。

違いがあるのが平等という考え方。これはまさしく仏さまの平等だね。

ノッポもチビも、やせっぽっちもぽっちゃりも「キミはそのままでいいんだよ」というのが仏さまの平等。

「平均値に近づけるよう努力しなさい!」ってお尻を常に叩かれ続けるのが人間世界の平等。

人間世界の平等に疲れた時は、頭を切り替えて仏さまの平等を思い出してみてね。