アクセス

野間里広報研修施設から280m南下し、左折して80m坂を上がる。

道路右手の擁壁工と生垣の隙間を目印に側溝上を伝っていく。

念仏洞へは個人の私有地を横切ることになるので、在宅の場合は家主の方に一言断ってから入るようにしてください。

洞窟までの道のり

50mほど進むと擁壁工の切れ目(階段)が現れるので、ここから中へ入る。

壁の裏はシラスの斜面。

上部は竹林となっており、その崖下に4つの穴が存在している。

階段近くの穴(左から3番目の穴)が念仏洞の入口。幸い前方に擁壁工があるおかげで、ほぼ無傷である。

入口は幅1.5m、高さ1.3m。

構造と内部の様子

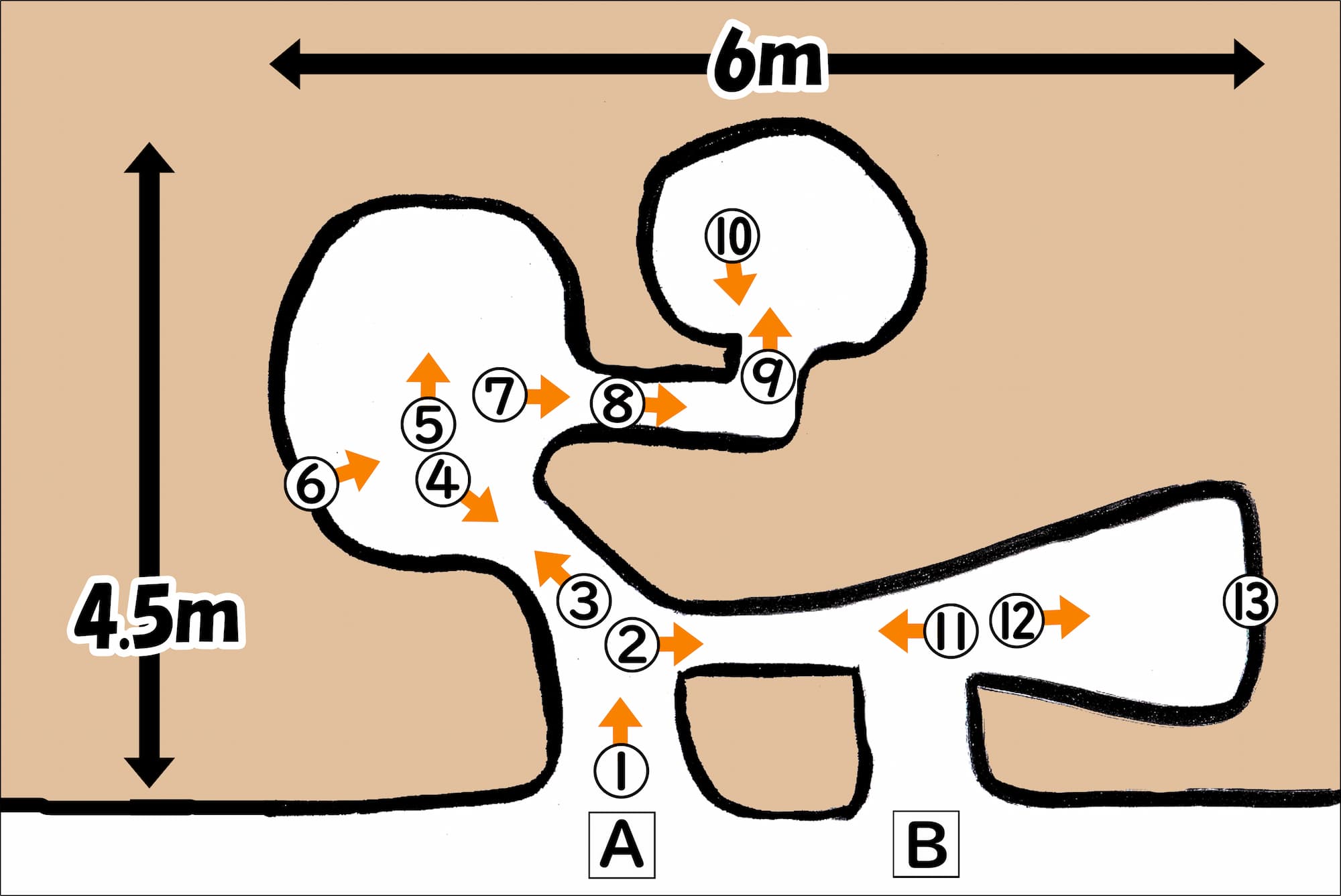

▲洞窟内を上から見た図(番号は撮影位置、矢印はカメラの向き)

・崖の斜面に掘られた水平方向の念仏洞。地質はシラス。

・Aの洞窟は円形で、大小2つの部屋が間道で繋がる。

・Bの洞窟は横に倒したフラスコのような形で、一部がAと連結している。

①

入口を入るとすぐさま左右に第2の入口。

他に例のない不思議な構造である。

②

右側の入口。

石でふさがれているが、どうやら隣の穴(B)へと続く通路のようだ。

幅0.4m、高さ0.6m、と、かなり狭い通路である。

③

左側の入口。幅0.7m、高さ0.8m。

右側の入口の形が長方形だったのに対し、こちらは楕円形になっている。

④

内部から見た外の様子。

異なる角度の2つの入口を設けることで、通常の念仏洞に見られる「内部よりも入口部が高い」という構造がここでは採用されていない(なお、入口が地上よりも低い位置にあるのは町内でここだけである)。

入口の右上に灯明跡あり。

⑤

最初の部屋は幅2.2m、奥行き1.9m、高さ1.2m。

大人7人程度が座れる広さがある。

赤丸部分は幅0.2m、高さ0.3m、奥行き0.1mの窪みで、こちらも上と同様、灯明跡と思われる。

⑥

外から覗いても分からないように間道は入口から見えない位置に掘られている。

⑦

間道の入口。幅0.5m、高さ0.8m。

一度直角に折れてから奥の部屋へ繋がるという光漏れを意識した造りとなっている。

⑧

間道の距離は1.4m。

道中にも灯明跡あり。

⑨

奥の部屋は幅1.5m、奥行き1.8m、高さ1.4mと最初の部屋よりやや小さめ。

場所からしてここは法談が行われていた部屋でまず間違いない。

最奥部ということで、静寂しかない。

⑩

間道出口付近に5つの窪み。

灯明跡と祭壇跡、それから供物台の跡だろうか。

一旦外へ出て、Bの穴へ。

台形型の入口は幅0.6m(底辺)、高さ0.5m。

大人が入るには中々狭い入口である。

⑪

内部から見た外の様子。

右側の石が積まれている部分が②の通路の出口部分。

入口のすぐそばに通路を作った理由は何故だろうか?

⑫

Bの内部。

手前側が狭く(幅1.1m)、奥に行くほど広くなる(1.65m)という構造。

下半分が黒く、上半分が白いという壁が特徴的である。

高さ1.2m、奥行き2.2m。

⑬

最奥部。

縦長状のものを掘ったあとに土で再度塗り直した跡。

塗り直した土にも黒い跡が付いていることから、壁の黒いものは「初めからあったもの」ではなく「後から付いたもの」ということが分かる。

これは一体…。

洞窟周辺の様子

念仏洞は山を背にした民家の裏手にあり、周辺には住宅も多い。

またすぐ隣の野間大久保集落にも立派な念仏洞があることを踏まえると、ここは野間里集落における信仰の拠点だったのかもしれない。

調査を終えて

Bの洞窟について調べてみたところ、これは「炭焼き窯」だということが判明した。上の②および⑪の写真の通路らしき部分が焚き口で、入口部分は炭の出し入れ口、そして最奥部の⑬が煙を外へ逃がすための排煙口とのことだった(したがって、内部の壁の黒いものは煤の跡ということになる)。

では念仏禁制当時、念仏洞と炭焼き窯は現在のように併存していたのだろうか。

これについてはよく分からないというのが正直なところである。というのも川辺町では明治時代以前から製鉄用に炭焼きが行われていたからだ。ただ常識的に念仏洞が現役で使用されていた頃に炭焼きが行われていたとは考えにくく、念仏洞がその役目を果たし終えた後に炭焼き窯が新たに作られたと見るほうがしっくりくる。(文献によると川辺町では終戦直後まで炭焼きが至る所で行われていたという)。

この仮説が正しいとするならば、念仏洞側の第2の入口は当初1つだけだったが、どこかの時代に炭焼き窯が増築され、結果的に「Y字に枝分かれする2つの入口」が生まれたということになる。事実、念仏洞と炭焼き窯は“掘り跡”が異なるので、少なくとも念仏洞のほうが古いのは明らかである。

なお、先に擁壁工の裏には4つの穴があると書いたが、左から数えて1番目と2番目は戦時に作られた防空壕跡である(とにかく穴が大きく広い)。

ちなみにこの念仏洞は清水桜元、中山田といった町の指定文化財を受けた念仏洞と並んで『川辺町風土記』(青屋昌興著 2006年)の中できちんと紹介されている。それにも関わらずここが指定文化財に登録されていないのは、やはり炭焼き窯による念仏洞の一部破壊が原因なのだろうか。

しかし逆に言えば、一部の破壊のみで念仏洞本体はほぼ無傷だったというのは幸いだったのかもしれない。もし炭焼き窯を横ではなく縦に作っていれば、今ごろ念仏洞の最奥部は外と一直線に繋がり、壁には煤の跡が付いていたことだろう。そうならなかった理由は野間里の人々にとって念仏洞が大切なものとして扱われていたからに違いない。

念仏洞と炭焼き窯。異色な組み合わせの裏には確かな信仰心の跡が伺えるのである。