| DATE | |

| 住所 | 鹿児島県姶良市大山861 |

| 駐車場 | なし |

| アクセス | |

| 面白さ | |

| 虫 | |

| 訪問日 | 令和7年6月7日 |

アクセス

念仏洞への入口は県道391号線から加治木町桑迫方面向かう道中にある。

日枝神社からおよそ900m先の山中にて右の脇道へ入る。

(案内板等はないので上の写真に見える電柱を目印にするとよい)

洞窟までの道のり

脇道に先にある開けた場所。

ここは田んぼの跡らしい。

田んぼのほうへは行かずに、手前の道を右に進む。

小川と丸太橋。

老朽化した橋は少々心もとないが、気を付けて歩行すれば問題なし。

橋を渡って森の中へと入っていく。

森の中は杉林の間を一本の林道が走る。

場所的に人が訪れるような所ではないため、道はもっと荒れていると予想していたが、意外にも綺麗。

林道を50mも進まないうちに目的地の洞窟の壁面(巨岩)が左側に見えた。

林道との距離は10mほど。目と鼻の先である。

ところが探せども探せども‟洞窟へ至る道”が見つからない。どうやらここだけは自然に帰してしまったらしい。

最短距離で行こうと試みるも、茂みが凄すぎて断念。

少し離れた土手から回り込む形で洞窟を目指す。

目的地ははっきりしているので迷うことはなかったが、茂みの中の移動はなかなかに骨が折れた。

やっと洞窟前に到着。

要した時間は道路から2分37秒だった。

洞窟前の草むらに転がっていた標柱。

「大寺跡 かくれ念佛跡」という文字は風化してほとんど消えかかっている。

構造と内部の様子

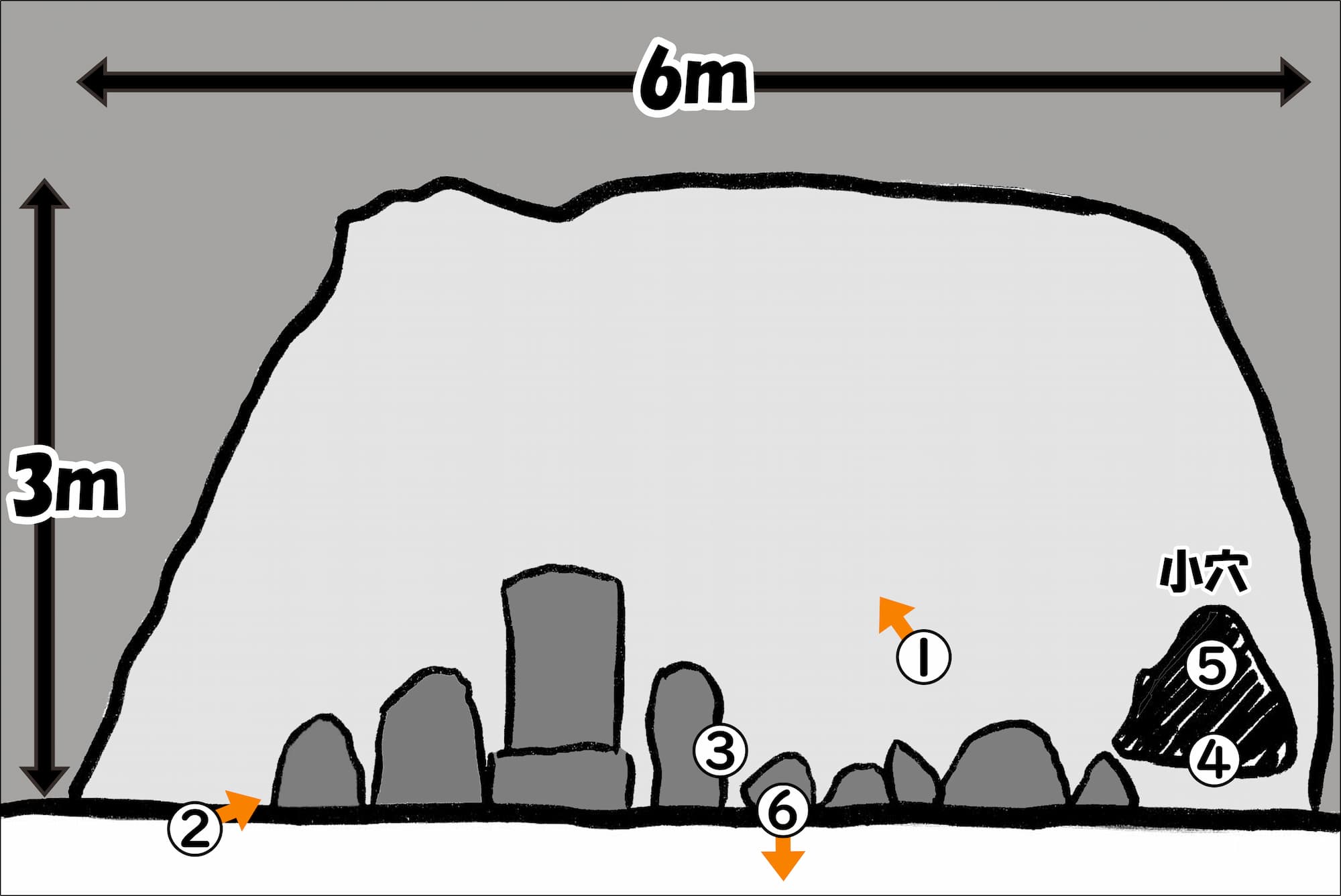

▲洞窟内を正面から見た図(番号は撮影位置、矢印はカメラの向き)

・巨大な岩を掘って造った念仏洞。幅と高さは十分にあるが奥行きはほとんどない。

・洞内には複数の石仏と1つの石碑。

・向かって右下に小穴。

①

天井部の幅は1.1m。雨がしのげる程度しかない。

とは言え、土ではなく岩を掘っているのだから、これだけでも大変な労力であったことは言うまでもない。

②

横一列に並んだ石仏はすべて首から割られ、ヒビが入っていた。

おそらくこれは明治期の廃仏毀釈によるものだろう。

何とも痛々しい姿である。

③

なお、ここにある仏像たちはかつてこの地に「大寺」があった時代の非常に古いものだという。

ということはすなわち、この岩屋は念仏禁制時に掘られたものではなく、もっと昔から存在していたことになる。

大寺跡の「跡地」を転用して信仰が行われていたということだろうか?

④

小穴の入口。

幅0.7m、高さ1m。

⑤

小穴内部の様子。

奥行きは1.6mだが、奥に行くほど先細りになっているため、ここに人が入っていたとは考えにくい。

可能性としては「仏具の隠し場所」だろうか。

⑥

洞窟正面の様子。

「下岩戸のかくれ念仏洞」や「寺どん」のように前方が大きく開けた(と、言うよりここは‟隠れる場所”がそもそもない)構造のため水平視野角度は180度。洞窟の内からも外からも丸見え状態にある。

人里離れた森の中だからこそできる大胆な信仰地設定だ。

洞窟周辺の様子

念仏洞があるのは山の中で、最も民家が近い大山集落からおよそ650m離れた場所にある。現在は山の谷間を縫うようにして道路が通っているが、当時はもっと狭い山道であったと思われる(寺跡があるくらいなので道がなかったわけではない)。

念仏洞の前方が杉林であることは先述した通りである。おそらくここは人工林なのだろう。適度に間伐もされているため森の中といえど十分に明るい。

人工林になる前は鬱蒼とした雑木林だった可能性が高い。

調査を終えて

洞窟の調査を終えて、付近を散策していたところ、一つ興味深いものを見つけたのでここに付記しておく。

それは洞窟正面から西へ9m離れた場所にあった。

遠目からは土手と岩との間にできた「隙間」にしか見えなかったのだが、近づいてみると奥行きがあることが分かり、ただの隙間ではなく、「穴」であることが判明したのである。

しかもこの入口は土手よりも後方にあるため、前(=林道側)から見ると完全に隠れて見えないようになっていた。

これぞまさに死角トリックである。

入口は幅0.5m、高さ1m。

(写真は内部から外に向かって撮影したもの)

狭い上に、頭上が鋭角なのでかなり体勢がきつい。

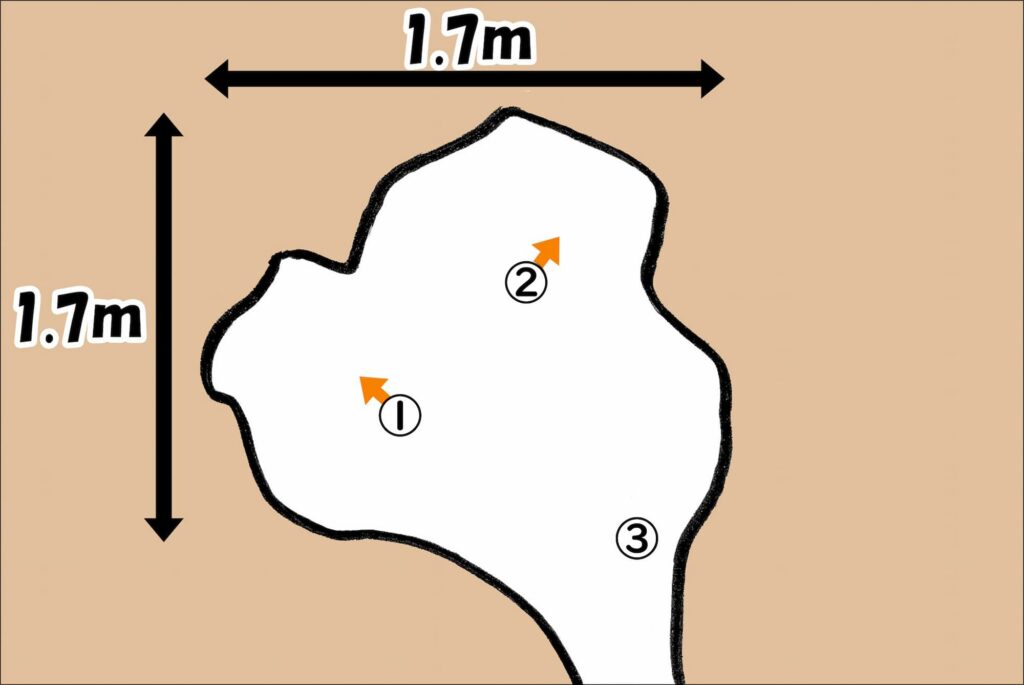

通路の先にあったのは小規模ながらも歴とした洞窟。

幅と奥行きは共に1.7m、高さは0.9m。

ちなみに洞内の地質はシラス。

広さは大人5人が座れる程度である。

①

構造的には空気が滞留するはずだが洞窟内はほとんど淀んでおらず、湿度も外と大差なし。

また、虫の存在も確認されず。

天井が低いせいで多少の圧迫感はあるものの、環境としては過ごしやすい。

②

洞窟最奥部。

壁の右下に幅0.18m、高さ0.62m、奥行き0.15mの縦長の不思議な溝を発見。

これに関しては何か目的があって人が掘ったものなのか、それとも単なる自然の産物なのか、どちらとも判別できない。

③

入口付近の天井で見つけた空気穴らしきもの。

ただ、空気穴にしてはかなり小さいので「たまたまできた穴」かもしれない。

大寺跡に関して少し補足しておく。

『姶良町寺院跡』(姶良町教育委員会 平成15年)には次のようにある。

『三国名勝図会」の山田には記載がなく、すでに廃寺となっていたのだろう。創建についても詳細は不明であるが、崖下には頭部の欠けた石仏像や信者等の人名を書いた石碑がある。その一つに「天文十五年(1546)丙午」と刻したものがあるので、少なくとも戦国時代には存在し、それ以前の相当に古い時期から人々の信仰を集めた地であったと思われる。(中略)大寺はその後、朝鮮の人たちの墓地にも使われたらしく異国の法名の入った墓もある。文禄・慶長の没後、朝鮮から連れてこられた人たちが一部山田に住み着いたと伝えられるので、その人たちの墓であろう。

また、江戸時代に一向宗(浄土真宗)を厳しく禁じられていたころ、大山付近の人たが(原文ママ)ひそかに信仰の行をした場所であったと伝えられている。

同書によると、寺があった場所は石仏のあった洞窟の真正面、現在の林道の右手側にあったとしている。

石碑に刻まれた年号からして石仏もそれに近いだろうから、石仏自体はかくれ念仏と直接関係はなさそうである。

かくれ念仏の信仰場所については、後で見つけた「小さな洞窟」のほうではないかというのが私の所感である。正面から見えない入口、明らかに人の手で掘られている洞窟、祭壇に適した壁の窪み等、それらしき証拠がいくつも見られるからだ。なによりも洞窟が「隠れている」点が大きい。外から丸見えの岩屋と比べると、こちらのほうがより「かくれ念仏洞」に思えてならない。

しかしながら『姶良町寺院跡』には標柱が岩屋の小穴の前に立っている写真が掲載されている。ということはやはり岩屋がかくれ念仏洞ということなるのかもしれない。

1つの場所に、大寺隆盛期(戦国時代)→かくれ念仏(江戸時代)→廃仏毀釈(明治時代)と3つの時代の痕跡が残る「大山大寺跡のかくれ念仏洞」。学術的にかなり面白い場所である。