| DATE | |

| 住所 | 鹿児島県姶良市中津野672-2 |

| 駐車場 | なし |

| アクセス | |

| 面白さ | |

| 虫 | |

| 訪問日 | 令和7年6月7日 |

アクセス

バス停「老神」近くの交差点を北上。

180mほど進んだ先の民家から中に入る。

こちらの念仏洞へ行くためには、個人の敷地内に入るので、住人の許可を得てから通行するようにしてください。

補足

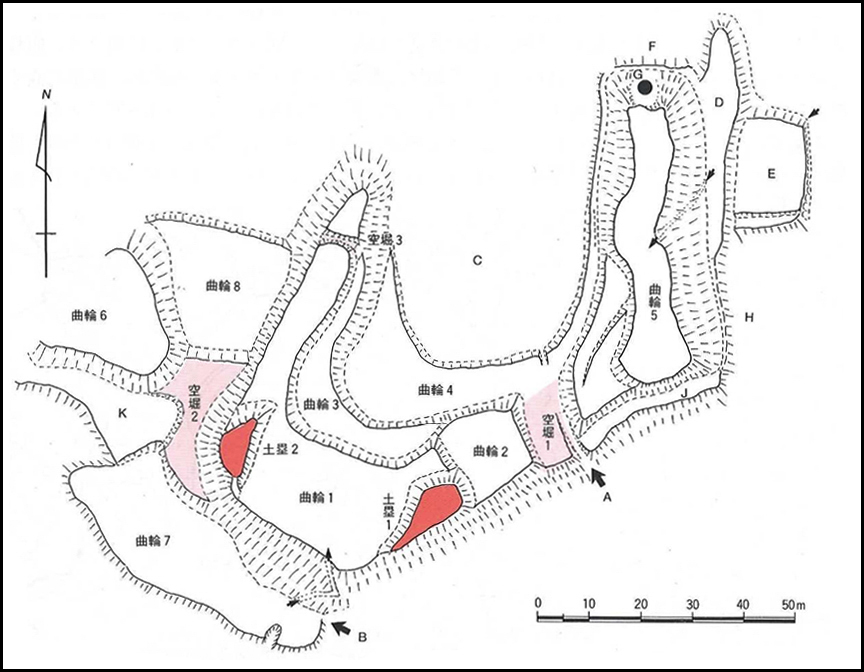

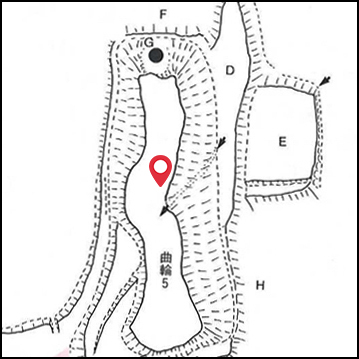

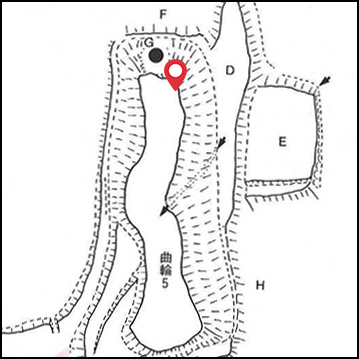

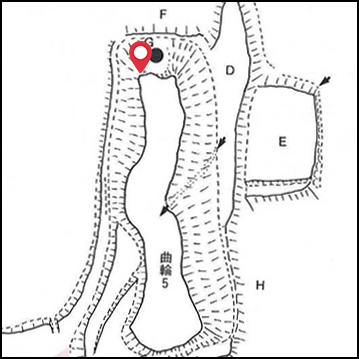

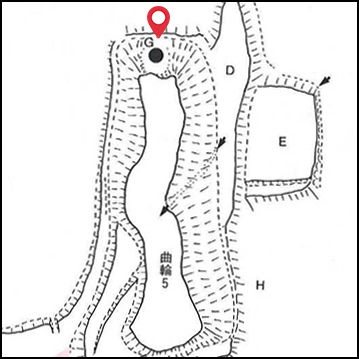

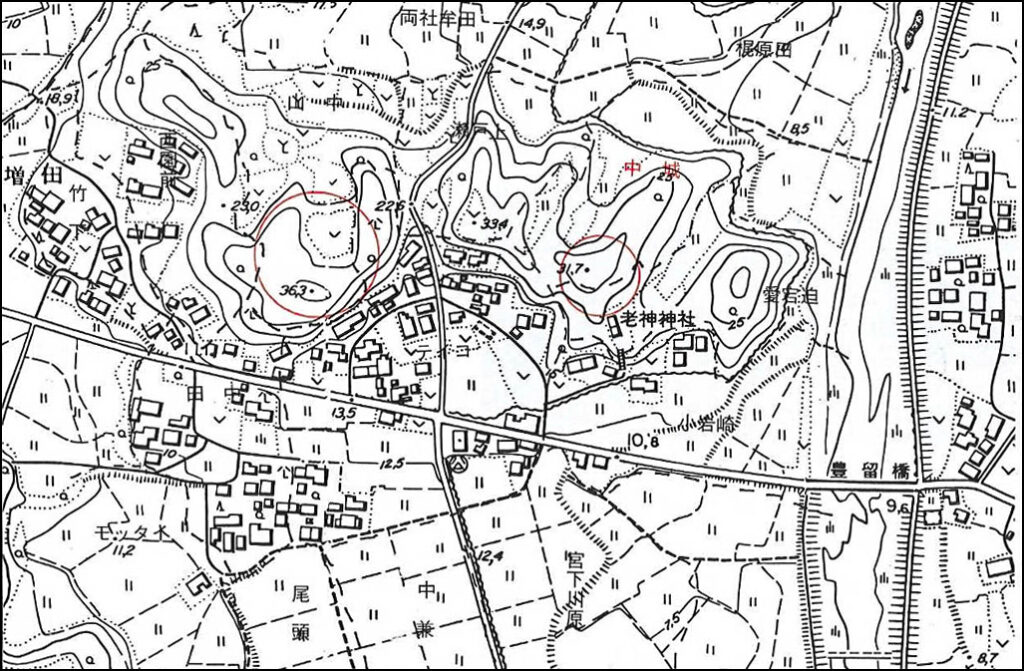

当念仏洞の情報は『姶良町中世城館跡』(鹿児島県姶良町教育委員会 平成6年)に右の地図と併せて掲載されているものである。なお念仏洞の場所はG地点になる。

今回は経路が分かるよう、この地図を用いて現在地を示しながら説明していくことにする。

洞窟までの道のり

民家の左脇の土手に上へ登れる階段がある。

そこから山の中へと入っていく。

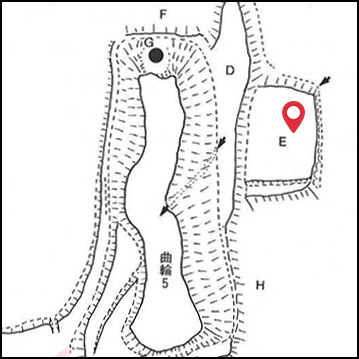

ちなみにここは地図のE地点右上の矢印に該当する。

階段をあがると開けた場所に出る。

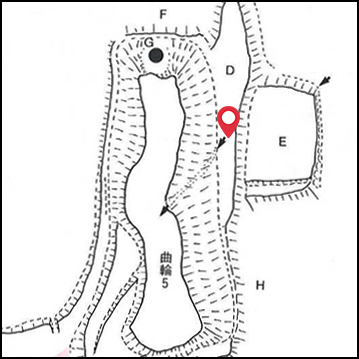

道が左右に分かれているが、どちらを選んでも結局同じところ(D地点)に出るので、好きなほうでよい。

曲輪5へ続く上り坂。

どうやら定期的に手入れされているようで、道は全く荒れておらず、とても歩きやすい。

曲輪5に到着。(写真は南側の景色)

周りを取り囲むようにして竹林が繁茂。それゆえ高台にありながら外の景色は全く見えない。

振り返って北側を撮影。

南側と大差なし。

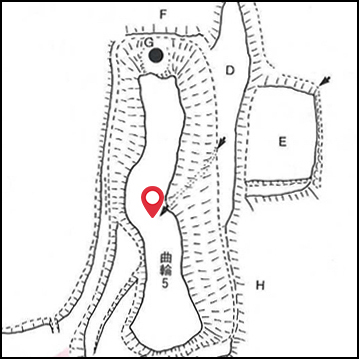

このまま直進してG地点を目指す。

曲輪5の先端部分。

地図が書かれた時代から随分経つというのに、その形がほとんど変わっていないことに驚く。周囲の竹のお陰で長年の風雨から守られてきたようだ。

G地点は土手の中腹にあるとのことなので、竹を伝いながら降下していく。

急坂なので足場の確保が難しい。

念仏洞跡に到着。

天候の影響か、それとも竹の影響か、それすらも分からないほど完全に埋没していた。

地図がなければ誰もここが念仏洞跡とは気づかないだろう。

構造と内部の様子

・詳細不明

洞窟正面の様子。

念仏洞のある土手下にはDと曲輪4を結ぶ連絡路が横切り、その先は再び土手となっている。

木々の間から辛うじて崖下の景色が望めるものの、これはもう「全く見えない」と言ってもいいくらいである。

山を下りて、崖下側から念仏洞の場所を撮影。

過密な木の目隠しにより、もはやどこが念仏洞の場所だかも分からないほどだ。

洞窟周辺の様子

念仏洞のあるこの山は最高地点(曲輪1地点)でも36.3mしかない低い山である。しかし周囲が平野ということで、視界が利き、城としての役割を充分に果たせていたのだろう。

資料には城の主郭は曲輪1にあったと記述がある。そこから城は南を正面にして向いていたと考えられるため、念仏洞は城の裏側、しかもかなり目立たない場所に造られたということになる。

土地開発によって現在は念仏洞の前方(北側)には巨大な工場が建設され、随分と開かれた場所に変わっているが、その当時はもっと山深い場所であったものと推測される。

調査を終えて

先の『姶良町中世城館跡』によると、ここで城が存続していた期間は「南北朝~享徳4年」とある。具体的な数字が書かれていないためその始まりは不明だが、終わりの享徳4年とは1455年のことだから、念仏禁制の200年前にはすでにここは跡地になっていたということが分かる。

もう一つ、同書より地図を引用する。 ※左の赤丸が念仏洞跡のある小山である。

この地図がいつ頃のものかは定かではないが、道路も山の北側も現在とはだいぶ異なっている。

注目すべきは山の北側の地図記号で、かつてここには畑や桑畑があるばかりで人家はなかったことが読み取れる。それはつまり北側に作られた念仏洞が監視の目の届きにくい場所にあったということを表している。

山の中に作られる念仏洞というのは他にも多数存在する。しかしそれらはいずれも「通常、人が立ち入らない山」であり、換言すれば「未使用の山」に限られる。今回のように「人の立ち入りがあった山」、すなわち「使用済みの山」を利用するのはここだけの大きな特徴である。

「民家に近い割に見つかりにくい」「周囲が見渡せるので危険を察知しやすい」「いざという時は北側へ逃げられる」といった諸条件が偶然にも揃った結果、ここに唯一無二の念仏洞が造られたともいえる。

念仏洞としての面影は消失してしまったが、こうして伝承が残っていれば私のように訪ねる“物好き”が時々現れるのもまた事実である。洞窟の有無ももちろん大事だが、それ以上に重要なことは伝承の有無である。

それらの点と点をつないだ先に、今日における「薩摩のかくれ念仏」が完成するのである。