| DATE | |

| 住所 | 鹿児島県阿久根市大川1800 |

| 駐車場 | なし |

| アクセス | |

| 面白さ | |

| 虫 | |

| 訪問日 | 令和6年8月24日 |

アクセス

證海寺から南東へ750m。分岐点で右に曲がったのち200m進む。

土手に立っている案内看板が目印。

洞窟までの道のり

看板そばの小道から山へと入っていく。

序盤は階段をひたすら上がり、階段が切れたあたりで大きく右に曲がる。

右に曲がって40mほど歩いた先で一段上の道へと入り、あとは道なりに進む。

山道ではあるが、道幅は平坦で広く、そして十分に明るいので迷うことはない。

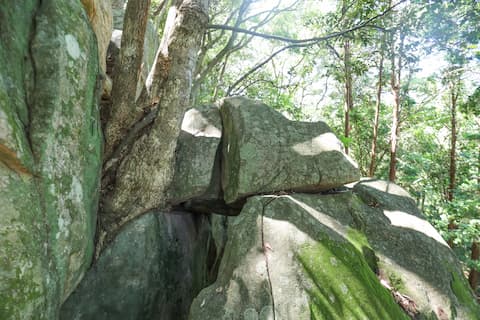

やがて、いくつもの巨石がゴロゴロと転がる場所が見えてくる。

それまで道中には巨石など一つも見当たらなかったのに、突然、しかも大量に現れるので異様な光景に映る。

標柱の場所から計って3分56秒。目的地に到着。

二つの巨岩を中心とするこの「岩場全体」がかくれ念仏跡ということらしい。

構造と内部の様子

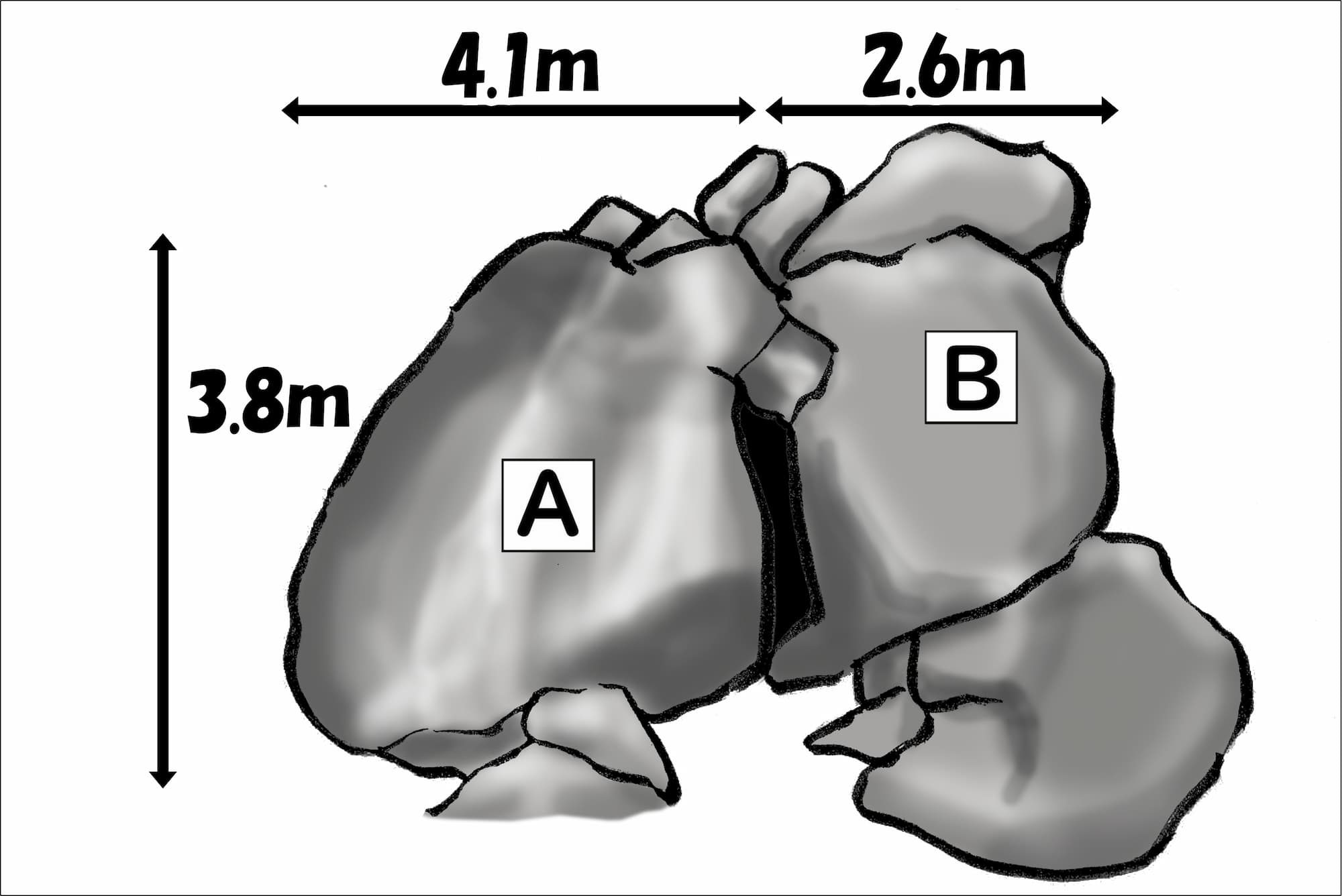

▲正面から見た図

・自然石が密集するだけの場所。人の手が加えられた跡はなし。

・AとBの岩の間に人一人通れるほどの隙間がある。

岩の上部の形から見て、おそらくAとBはもともと一つの岩だった模様。

何かの拍子で割れてしまい、風雨にさらされ続けた結果、現在のような姿になったものと思われる。

AとBの間にできた隙間は0.4m。大人がギリギリ通れる幅であり、狭いながらも身を隠すこともできる。

天井にかかる岩はまるで橋のよう。 AとBに割れた後、転がってきた岩がちょうどその上に乗ったようだ。

隙間を抜けて、反対側から撮影。

端から端までの距離は約5m。

反対側から見た天井の岩。

実は先ほどのものとは違う岩である。

上から見るとこんな感じ。

これも元々は一つの岩だった…のか?

AB上部の景色。

所々に埋没した岩があるものの、巨岩は見当たらない。

AB右側の景色。

右上の石垣部分は人為的なものだが、何の用途だったのか全く分からない。

AB左側の景色。

こちらの岩もまた巨大である。

洞窟周辺の様子

岩場は山の頂上付近(標高約90m)にあり、民家からは隔絶された場所にある。

最寄りの集落との距離は400m。比較的近いように思えるかもしれないが、現在のような山の間を縫う道路は当時存在していなかっただろうから、山道を歩くことを考えると辿りつくのは容易ではなかったと考えられる。

調査を終えて

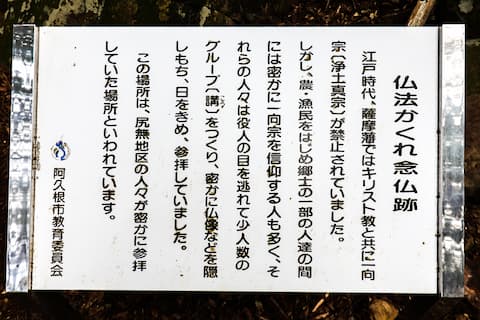

岩の前に設置された説明看板(写真)に「参拝していた場所といわれています」と伝聞調で書かれていることから、どうやらここは「地元民しか知らない場所」だったようである。

事実、『阿久根の文化財』(郷土誌編集委員会 1982年)にも「仏教禁制のころ、秘かに佛像を隠し、拝んだところである」とだけしか書いておらず、詳しいことは何も分からなかった。

一つ興味深い資料があったのでここに紹介しておく。

『阿久根のむかしばなし』(郷土誌編集委員会 1975年)の中の記述である。

一般に巡り仏とは、仏像を長持等に入れて担ぎ、監視の目を避けて夜間こっそり、集落から集落に移動する風習である。これは、一向宗禁制が厳しかった幕末ごろから、われわれの薩摩領内で行なわれてきた風習で、別名を回り仏とも呼んだ。移動によって、一集落に安置して礼拝する期間は三か月、六か月とまちまちで、地区内の集落数等によって決められていた。この巡り仏の風習は、祖先たちが、いかに一向宗を深く信仰していたかを示すもので、大川、西目、鶴川内等、各地に、その信仰の様子が語り伝えられ、また文書等に残されている。

これによるならば、「仏法かくれ念仏跡」は大川地区なので、巡り仏の一拠点であった可能性は極めて高い(なお、巡り仏の本尊は一体ではなく、それぞれの講ごとにあったとのこと)といえよう。ただ、前述したように確かな資料がないため、どのような信仰形態をとっていたのか(岩の前に本尊を安置し大人数で集会を開いていたのか、それとも岩の隙間に本尊を置いて、少人数で参詣に来ていたのか)は不明である。

なお、ここは近隣にある證海寺の仏教壮年会と婦人会の協力により、年に一度、清掃作業が行われているという(南日本新聞より)。今回私が難なく調査できたのも、こうした守り人がたのお陰であり、本当に有り難いことである。

終わりに。

「記録がない」というのは歴史研究者泣かせである。しかし、視点を変えてみるとそれは「記録を残さないほど隠し通した」ともいえる。そういう意味で言うならばこの場所は本当のかくれ念仏である。恐らくこの先も新しい史実が発見されることもないだろう。けれどもそういった過去のことは一旦置いといて、今もなお伝承として残され、地域住民によって大切に守られているという現在の事実を評価すべきではないか。

「大川という地域でもかくれ念仏が行われていた」。かくれ念仏をエリア別に調査している私としてはこちらのほうが意義は大きい。