| DATE | |

| 住所 | 鹿児島県薩摩川内市祁答院町下手2447 |

| 駐車場 | なし |

| アクセス | |

| 面白さ | |

| 虫 | |

| 訪問日 | 令和7年5月8日 |

アクセス

県道51号線から永福橋を渡り、大村交流館方面へ進む。

大村交流館から150mほど先の更地(石垣が目印)から中に入る。

洞窟までの道のり

更地の中央には伐採された木が積まれていた。

一応、左右どちらからでも通行できるが、左側から回ったほうが楽。

伐採された木の山の裏手、小高い山の崖下に念仏洞の入口が現れる。

念仏洞の上部(崖上)は竹も混在する雑木林。

道路から35秒で入口に到着。

崩れた形跡もなく、状態は非常に良い。

入口は上辺が広く下辺が狭いという、まるでトウモロコシの粒のような形状の四角形。幅1m、高さ1.6m。

しかも手前は四角形、奥は楕円形(水滴を逆さにしたような形)という不思議な形をしている。

構造と内部の様子

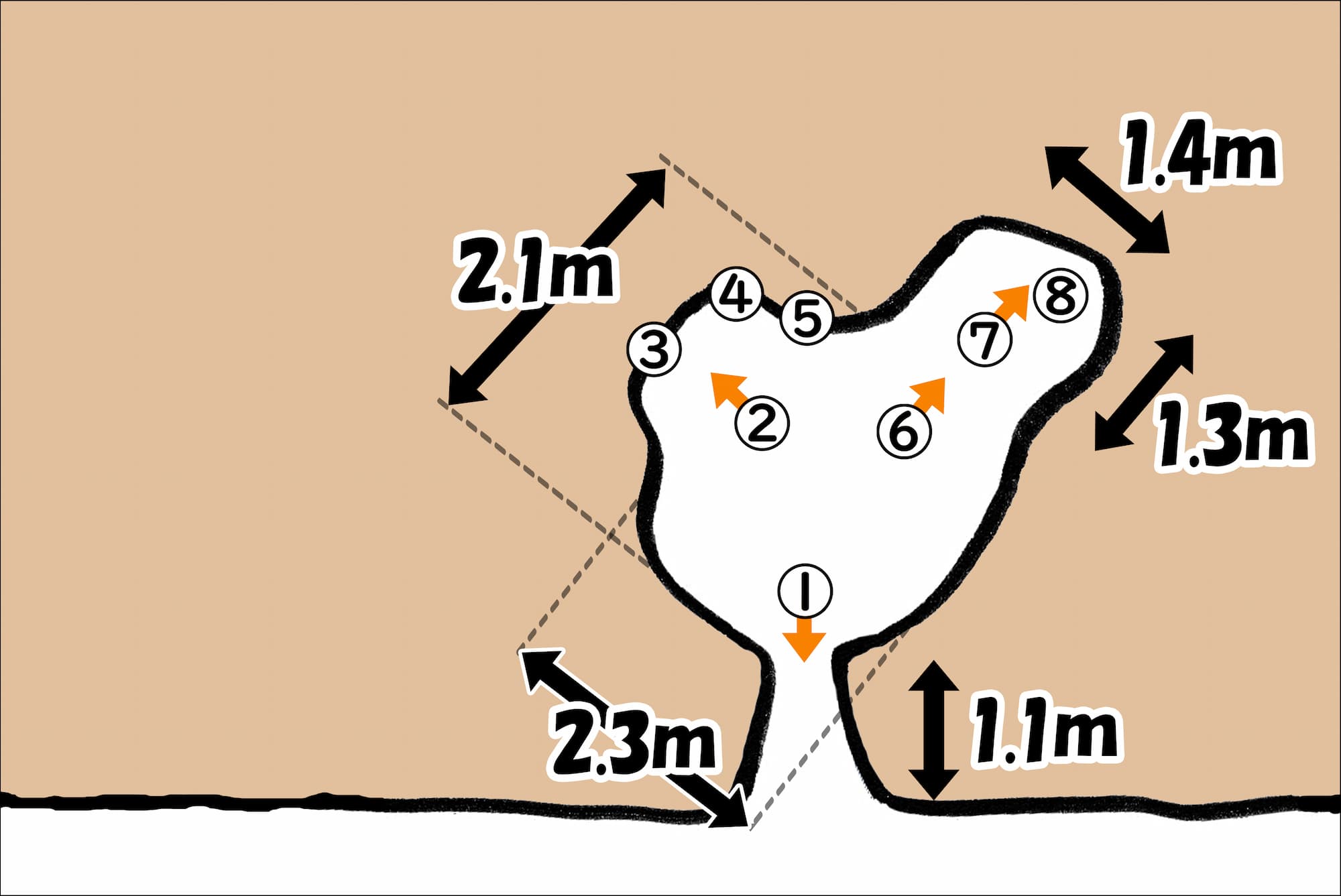

▲洞窟内を上から見た図(番号は撮影位置、矢印はカメラの向き)

・シラスを掘って作った水平方向の念仏洞。

・広さは大人4~5名が座れる程度の小規模なものだが、天井は2.2mと高め。

・左前方の壁の窪みに祭壇跡のようなもの。

①

洞窟内部から見た外の様子。

正面に伐採された木があることで高低差があるように見えるが、実際は平坦。

すなわちそれは入口を隠すようにして、以前は正面に家があったことを表している。

②

洞内左側の壁が窪んでいる箇所。

窪みの程度は幅0.6m、高さ1.4m、奥行き0.4m。

③

窪みの下方には幅0.14m、奥行き0.15mの小さな台のようなものを発見する。

蝋燭立てか香炉を置いていた跡だろうか。

④

壁の黒い筋は遠くからだと煤の跡のように見えたが、近づいてみると単なる地層の一部だった。

かくれ念仏とは直接関係なさそうだ。

⑤

黒い筋の右側にある小さな穴。

灯明用にしてはあまりにも小さすぎるので、何かを掛けるための穴だったか。

⑥

奥の小部屋は人一人が入れるほどの大きさ。

洞窟の構造からいえばここに本尊を掛けたと考えるのが一番妥当と思われるが、一人で声明の練習をするための「修行洞窟」という見方もできなくはない。

⑦

小部屋近写。

壁にも天井にも目立った特徴はなし。

⑧

小部屋の地面は古いゴミが散らかっていた。

洞窟の前には瓦礫に交じり瓦や石臼も落ちていた。

現在(2025年5月8日時点)グーグルマップでこの場所を確認すると2024年5月に撮影されたものが表示されており、そこには住宅がはっきりと写っている。

つまりこの一年の間に住宅は解体され、更地へと変わったのだろう。

洞窟周辺の様子

東西を山に挟まれたここ下手地区は、中央部を瀬早川が流れ、その川に沿うようにして水田が広がる地域である。特に西側に住宅が多く、念仏洞はその住宅密集地の一角に作られている。

しかしながら念仏洞自体があまり大きくないことを考えると、大規模な集会用というよりは、少人数による参拝用だったと思われる。

調査を終えて

ここの念仏洞については『祁答院町の文化財』(祁答院町の文化財編集委員会 1990年)や『祁答院町史』(祁答院町史編さん委員会 1985年)の中に記載がある。両書とも内容はほぼ同じだが、若干詳しい前者を抄出しておく。

川西藍屋の田島カナ氏の裏庭に続く崖下に、大きな洞穴が掘ってあり、これが隠れ信仰の「念仏がま」の跡である。(中略)、大村にもその遺跡が残っており、川西の「念仏がま」がそれである。藍屋の川崎甚五右衛門と妻ケサギク、四元伊三太と妻スエチヨ (甚五右衛門伯母)、馬頃尾の有村門の源助などが一向宗の信者であった。伊三太は信者から集めた金十五両(時価一両が十九万円)を京都本山に納め、阿弥陀如来御絵像、親鸞・蓮如上人連座の御影、木如上人の御影を受けて帰り、甚右衛門の裏山にがまを掘り、ここに隠れてひそかに一向宗を信仰していた。

しかし藩の禁制はきびしく、詮議を恐れた彼等は、遂に安政五年 (一八五八)ひそかに大村を出奔し、福島県相馬市に落ちていき、かの地でそれぞれ改名して土地開発に励み、信仰自由の地として安住、 ひたすら信仰ざんまいの生活を送った。現在同地にその子孫が現存しているという。

文中の「金一五両」は計算すると285万円に相当する。年貢の取り立てが厳しかった時代、これだけの奉納金を集めることができたのは、ひとえにそれが「喜びの奉仕行」だったからにほかならない。

金銭の価値は捻出者の満足度で大きく変わる。当人が不本意ならばたとえそれが少額でも高く感じ、逆に本意ならば高額でも安く感じるものである。年貢は苦しみの対象だったが、奉納金は喜びの対象であった。すなわち「金一五両」という額の大きさこそがそのままこの地域の信仰の大きさを表している。

本山より下付された「阿弥陀如来御絵像」「親鸞・蓮如上人連座の御影」「木如上人の御影」がその後どうなったのかは分からない。福島へ持って行ったのかもしれないし、念仏洞へ残していったのかもしれない。ただ個人的には、信仰自由の地へ旅立つからこそ、故郷に残していったと思いたい。

金一五両が生んだ下手のかくれ念仏洞。それは紛れもなく「みんなの念仏洞」だったといえよう。