| DATE | |

| 住所 | 鹿児島県薩摩郡さつま町久富木1399-1 |

| 駐車場 | なし |

| アクセス | |

| 面白さ | |

| 虫 | |

| 訪問日 | 令和2年10月12日 |

アクセス

大畝町公民館から県道393号線を600m北上。鹿児島県酪農協宮之城飼料基地付近に上のような案内看板があるので、そのまま山道を道なりに進む。

※後述するが車はここに停めて洞窟へは徒歩で向かうことを勧める

洞窟までの道のり

歩き始めは未舗装ながらも歩きやすい農道。

田んぼを横目に上へと上がっていく。

農道の先には舗装された道路。

ただし、道路上には大小さまざまな枝葉や、握りこぶし大ほどの石が数多く落ちているため、車での走行は正直難しい。

舗装された道路が終わると砂利道へと変わる。

対向車が来ることはまずもってないが、仮に来た場合は路肩がほとんどないので、どちらかが後ろ向きでひたすら戻る羽目になる。

だんだんと草の背丈が高くなっていく。

2本の轍の跡がずっと続いていることから、車も時々は通るのだろう。

ただこんな山の中で、もしタイヤがパンクでもしようものなら…と、考えただけで恐ろしい。

歩き始めて約30分。「残り2km」の看板。

これを「あと2km」と見るか、「まだ2km」と見るかでだいぶ足取りも変わってきそうだ。

草の丈が胸の位置くらいになってくる。

車ならば側面の傷は覚悟しなければならない。

歩き始めて49分53秒。ようやく洞窟のスタート地点となる標柱に到着。 ここまでは「道が分かる山道」だったが、ここから先は「道が分からない山道」となる。

標柱から入って正面の景色。

一度迷子になってしまうと、自力で戻ることは極めて難しい完全な森。

はじめてここを訪れた時は、目印を見つけるまでに相当時間を費やした。(なお、今回は3回目の訪問である)

洞窟を指し示す目印は標柱の位置から見て左側にある。

が、とにかくこれが分かりにくい。

木の陰に隠れた小さな矢印看板など、どうして見つけられようか。

せめて最初の標柱の場所に一目で分かるルートマップを作ってほしいものである。

矢印の先は結構な急斜面。

当然、手すりもロープもない。

木の根や枝をつかみながら、高低差40mほどの斜面を全身を使って登る。

※足腰に不安がある人は滑り落ちる可能性もあるので、やめておいたほうが良い。

上から見た様子。

かなりの高さまで登ったことがこの写真からお分かりいただけるだろうか。

斜面を登った先には岩に立てかけられた梯子が一つ。

その上に見えるのが目的の洞窟である。

足場が悪いため、梯子は安定性に難あり。

慎重に登らなければ下へと真っ逆さまだ。

構造と内部の様子

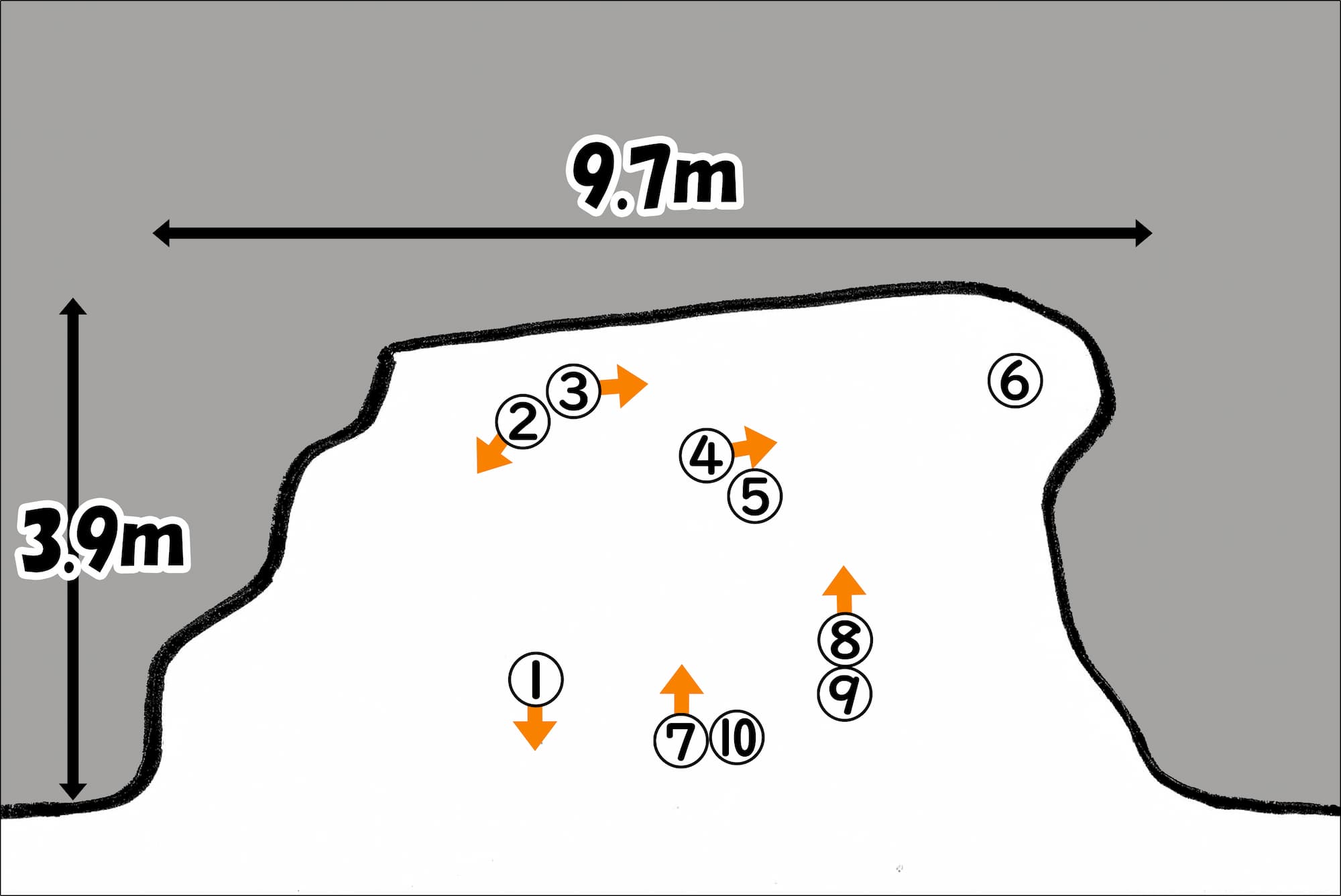

▲洞窟内を上から見た図(番号は撮影位置、矢印はカメラの向き)

・岩を利用した念仏洞。洞窟内は人の手が加えられた跡が随所に見られる。

また手前に比べて奥のほうが天井が高い。

・洞窟内の奥側の高さは1.7m。広さは大人30人が座れる程度。

・水を溜めた穴や、竃の跡といった生活の痕跡が今なお綺麗に残っている。

①

洞窟内から外を撮影。

高さがある上に横に長いので大パノラマの景色が眼前に広がる。(とは言っても、山奥なので木しか見えないが)

さすがにここなら声も光も下界には届かない。

②

洞内左側の様子。

入口部分は腰をかがめて入らなければならないものの、内部は岩を削って空間を広げたらしく存外高さがある。

入口の高さが低いのは光漏れの軽減と外からの風よけを目的としているのだろう。

③

洞内右側の様子。

ツタか根か、よく分からない植物が床一面を覆う。

入口が広いので風通しは悪くないはずだが、手前の岩壁が風をせき止めてしまうのか少々カビ臭い。 虫は巨大なカマドウマが3匹のみ。

④

地面に対してほぼ垂直に削られた岩壁(写真右部)。 手作業でこれを削っているのだから、ただただ凄い。

⑤

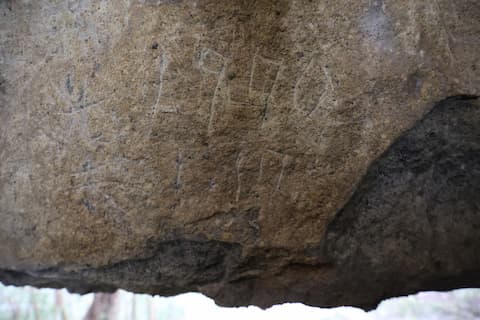

そんな貴重な史跡にキズを付けた不届き者の痕跡。

当人にとっては記念なのだろうが、見ていて本当に悲しくなる。

特に多いのが「山内」。

一つだけでも十分迷惑なのに、複数個「山内」が彫られていた。

なかなか風化もしないだろうから、このまま半永久的に恥をさらし続けるのだろう。

⑥

洞内右側の最奥部。

腰掛になりそうな石が一つ。

この場所は外から見た時、丁度死角となっていることから布教使あるいは講頭が座した場所なのかもしれない。

⑦

洞窟正面の奥に見える壁の穴の場所が祭壇跡。

ここに本尊が掛けられていたらしい。

⑧

現在は完全に枯れてしまっているが、当時は岩の割れ目から水が流れ出ていたという。

地面に掘られた溝は水を導くための水路(距離2m)で、その先には溜め穴がある。

⑨

岩を掘って作られた溜め穴。

幅0.3m、深さ0.4m。

⑩

溜め穴の隣にある竃の跡。

煮炊き用に使われた竃の大きさは幅0.58m、奥行き0.52m。

溜め穴といい、竃といい、ここまで生活感のある洞窟はここをおいて他にない。

洞窟から少し離れたところには今もなお水が染み出している場所がある。

地面が湿る程度の極々微量のものではあるが、先の水路が実際に機能していたことの証明にはなるだろう。

深い山中だからこそ、この水はまさに「命の水」だったに違いない。

洞窟周辺の様子

寺どんは高倉山(標高386m)の南側中腹、標高200mの位置にある。

山すそを走る県道393号線から標柱まで続く一本道は今から40年ほど前に作られたものだというから、当時はもっと険しい道なき道を歩いて洞窟に向かっていたことになる。

麓は久富木川を中心に田畑が広がり、広範囲にわたって住宅が点在。

標高の高い山の奥深くに洞窟があるのは、使僧を匿うことが一番の理由だったと思われる。

調査を終えて

上にも書いた通り、寺どんを訪れるのは今回で3回目である。

1回目は何の予備知識もないままに車で向かった。出発時点ですでに夕刻を過ぎていたが、「車だからすぐに行って戻れるだろう」を安易な気持ちで登ったのが失敗だった。悪路かつ狭い道により徐行運転を余儀なくされ、日が落ちて周囲が暗闇となると、突然、藪の中からイノシシの集団が目の前を横切る始末…。結局その日は標柱の場所だけ確認して帰路に就いた。

2回目は前回の反省から徒歩にて登山。標柱の位置とそれまでの道のりは把握していたので、標柱までは難なく到着。ところがその先の道が分からず1時間ほど彷徨うことに。矢印看板を見つけた時は山の中で一人歓喜の声を上げるほどだった(この時は洞窟まで辿りついたが撮影のみで撤退した)。

3回目。測量のために再度登る。さすがに3度目ともなると慣れたもので、ストレスもなく最短距離で洞窟へ着く。ただ「四たび登りたいか?」と問われると、もうこりごりというのが正直な感想である。

3回目の調査のあと、寺どんにゆかりのある寺、玄徳寺(さつま町山崎)を訪ねた。住職に話を伺うと、昔は麓から標柱までつながる直接の山道が存在していたという。

玄徳寺境内に設置された寺どんにまつまる説明看板には「本願寺使僧の薩摩入国はたやすくなかったが、文政の頃曇冥、弘化の頃探玄、安政年間無涯等が決死の入国をして布教した」とあった。溜め穴や竃は彼らがここに一定期間滞在していたことを表す貴重な跡といえよう。

なお、さつま町図書館所蔵の『わたくしたちの町の文化財』(わたくしたちの町の文化財編集委員会 1982年)の中にも看板と同じ記述がある。ただ、同書には文末に「寺どん付近は道路から離れた険しい奥深い断崖の谷間なので、ここに隠れるとよその者は容易に見附けることは出来ない。いたち返しの谷と共に西南戦争や第二次世界大戦直後の村人の避難所になった」と玄徳寺の看板にはない記述があり、戦後の頃まで洞窟が使われていたことを伝えている。どうやら住職の話にあった‟直接の山道”はこの頃までは存在していたようである。

「寺どん」は私が調査した念仏洞の中で最も険しく最も遠い洞窟だった。しかしそれは当時の監視の厳しさの裏返しでもある。その点に加え、戦時中まで実際に使われていたという話も興味深い。明治9年を機に人々の記憶から消えていった洞窟がたくさんある中で戦後直後までその存在が伝承されてきたわけだから。

寺どんの静まり返る現在の姿は平和の証のように感じた。