| DATE | |

| 住所 | 鹿児島県鹿児島市花尾町2317 |

| 駐車場 | あり(20台以上) |

| アクセス | |

| 面白さ | |

| 虫 | |

| 訪問日 | 令和2年11月13日 |

アクセス

本願寺鹿児島別院東俣出張所から県道211号線を1.5km北上し、宮田橋を渡ってすぐさま右折。

道なりに1.2km進むと「隠念仏洞」と彫られた大きな石碑が見えてくるので見つけやすい。

洞窟までの道のり

駐車場先の階段から上っていく。

山道を歩くより階段のほうが楽だと思って歩き始めたが、想像以上に段数が多い。

歩けども歩けども階段が続く。

人工的な階段がやがて自然の石段へと変化。

道も自然的になってくる。

なお、階段の右側には斜面を滑るようにして小川が流れている。川幅は狭いものの流量はとても多く、足音程度ならかき消せるほどの音が響いていた。

ようやく眼前に念仏洞の説明看板が見えてくる。

もはや疲労感よりも安堵感のほうが大きい。

階段を歩き始めて10分、「花尾のかくれ念仏洞」に到着。

上った段数は280段あまり。

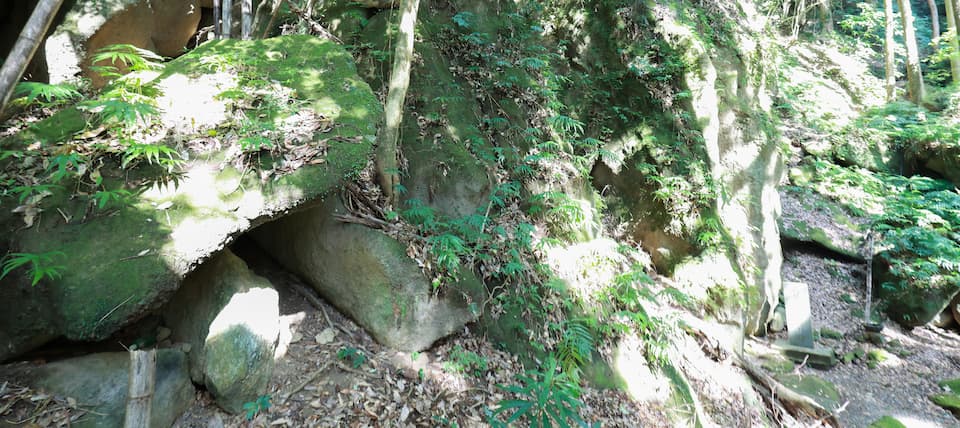

二つの巨岩の隙間を利用した洞窟である。

入口は幅2.5m、高さ1.2m。

自然の岩の隙間にしては不自然な広がり方なので、多少は人の手が加わっているものと考えられる。

構造と内部の様子

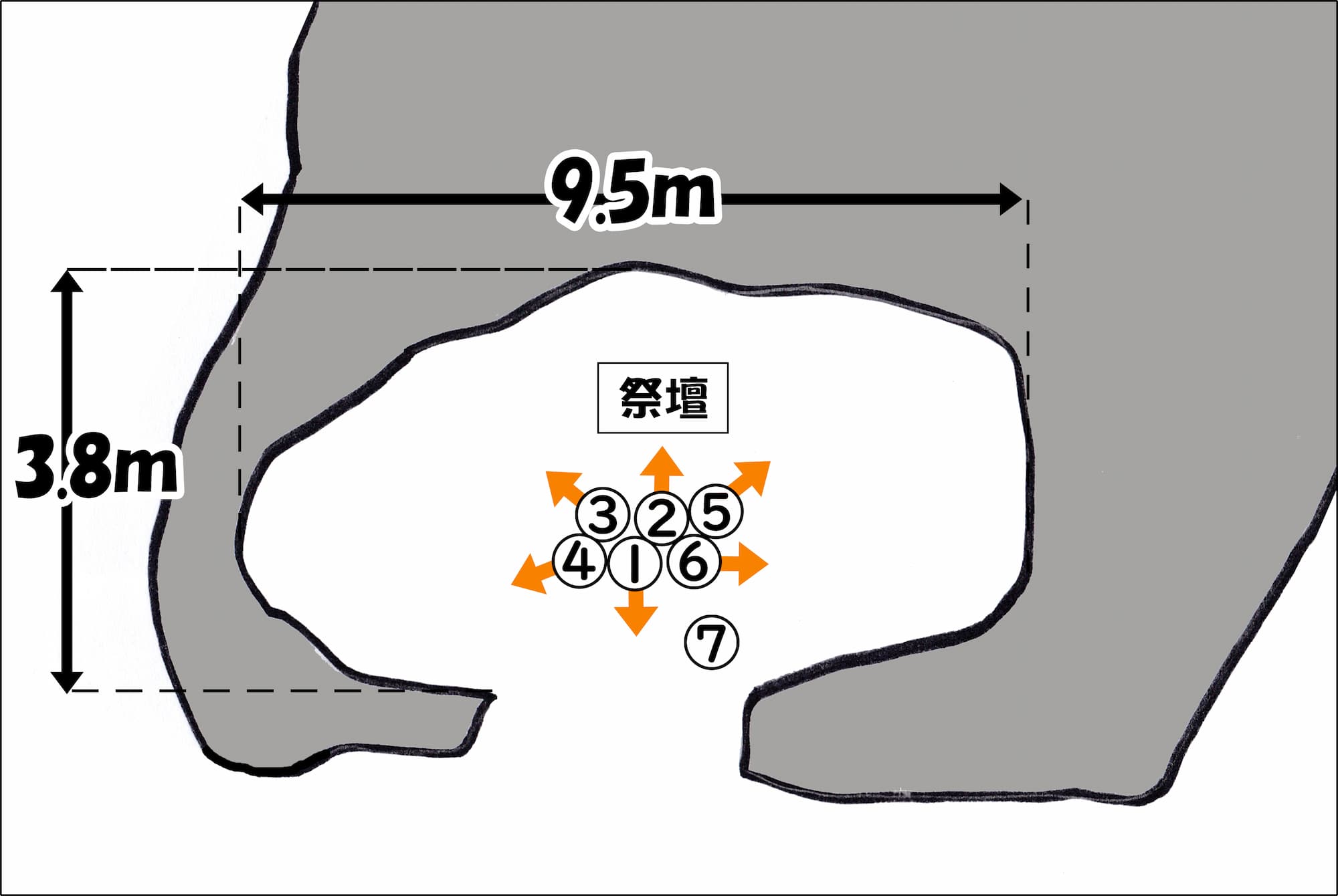

▲洞窟内を上から見た図(番号は撮影位置、矢印はカメラの向き)

・岩の隙間を利用した水平方向の念仏洞。

・内部の高さは2m。広さは大人10名程度が座れるほど。

・正面の祭壇・蝋燭立ては後世のもので、洞窟内に残る当時の痕跡は内壁くらいしかない。

①

内部から見た外の様子。

洞窟自体が山の中腹にあるため、入口の外と内で高低差はない。地点の標高がおよそ245mと、地上からはまず見えない場所にあるので、光漏れの対策も不要だったのだろう。

②

洞窟中央部に安置された祭壇。

湿度が高いこともあって本尊はガラスケースで保護されている。

今回で3度目の訪問となるが、ここを訪れる人は結構多いらしく、来るたびに供物が変わっているのは興味深い。

③

左方奥側の景色。

岩の中がこれだけ広いのは、人の手で内部の岩を削り掘ったからと思われる。

相当な労力に頭が下がる。

④

左方手前側の景色。

湿度が高いため、地面はしっとりと濡れている。

また、その影響で洞内にはカマドウマが多く生息。

ゲジゲジと違って、こちらが近づきすぎない限りは動かない生き物なので、精神的負担は小さい。

⑤

右方奥側の景色。

洞内で一段高くなっているのが特徴。

何かを置いていたのか、はたまた上座だったのか。

⑥

右方手前側の景色。

埃をかぶった謎の配線があるのみ。

⑦

洞内の湿気の原因は天井から落ちてくる水滴である。

一滴の周期は約30秒。

どうやら岩自体から染み出しているようだ。

⑧

外に出て巨岩を見上げる。

高さは20mほど。

この岩の隙間を縫って水が洞内へ入ってくるのだろう。

そう思うと先ほどの雫の一滴一滴が感慨深い。

洞窟周辺の様子

洞窟は花尾山(標高540m)の中腹に位置する。

当然その周囲には民家などなく、山の麓まで降りてようやく数件の家が現われるといった具合である。

今は階段が設置されて歩行も容易だが、当時はこの急勾配を階段もなしに、しかも暗闇の中、上り下りしていたのである。

いかに取り締まりの目が厳しかったことが伺えよう。

調査を終えて

洞窟前に設置されている説明看板によると、この洞窟は信仰場所であるとともに仏壇を隠すために用いられていたとのこと。少人数の場合は洞窟にて手を合わし、大人数での法座を開く際は(当然、開催日は悪天候の日に限るが)、山の麓にある石谷彦左衛門宅へ本尊や仏具を運び込んでいたという(※事が済むと再び洞窟へ戻しに行く)。

ちなみに、ここ花尾の念仏洞に関しては『血は輝く』(佐々木教正 1982年)に著者が新海直左衛門氏から直接聞いた話として掲載されている。長文にはなるが佐々木氏に敬意を表するのとともに、読者に当時のリアルな様子を知ってもらいたく、そのまま引用させてもらう。

郡山村字花尾の佐々木才助の実父新海直左衛門(大14、七十九歳)の父権四郎一家は深く浄土真宗に帰し、小字大ドラの石谷彦左衛門の後方二、三町余にある高さ一間に下幅一間の三角形の入口に、中は八畳敷位の岩洞内、もしくは二重に作られた天井内に御本尊を隠匿するなどして、人なき時を選んで石谷彦左衛門の家に持ち出して御座を開くうち、だんだんと信者が増して、久保山の米倉孫左衛門や名越新左衛門らの番役も来て、盛大に報恩講を勤めるようになった。従って、それだけ役人の目は光るようになったわけで、殊に同地の神官の貴島某の二人や有矢田某らは廃仏毀釈のころということもあって、なお更に信者の秘密を探ろうとした。

ある夜、石谷の彦左衛門方で報恩講を勤め、夜更けて御斎を出している時、下の道から忍び寄る怪しい人影を小便に出た女が発見して、急に御斎の座をもらい子祝の座と名を変えるやら、青年はたたき殺せと棒を下げて飛び出すなどの混雑をしたことがあったが、実に油断のならぬ状況にあった。貴島らはこうしてうかがい寄るだけではなかった。今も生きているが当時子守りをしていたマンガメという小女をだまして、確かに真宗を信仰することを確かめて、園田直助の床下に忍び入って信者の秘密を握り、明治二年のころに郡山の役所に訴え出たため、多くの信者は郡山の役所に引かれることになった。

権四郎は、木場という役人から十五、六貫(五十八、九キロ)の石を膝上に投げるように置かれて、二昼夜に至る割木責めを受けた。この現場を見た権四郎の弟は家に帰って、「兄の命は今夜が危ない。」と言ったほどであった。なお権四郎の叔父に当たる半四郎も、病中にかかわらず呼び出しを受けて夜中に出て行った。こうした有様で日夜に責められていくうち、そのころ同様に責められていた郡山麓の某が御本尊を出すに至って、ついに権四郎も御本尊を出さねばならぬようになった。そうして、ようやく許されて帰ってきたが、足は大きくはれ、とうとう一日として達者な日とてもなく五十八歳を一期として死んでしまった。なお密告した貴島のうち一人は後に真宗に帰したという。

なお、上に「権四郎も御本尊を出さねばならぬようになった」とあるが、『隠れ念仏伝承の旅』(向坊弘道 2006年)によると花尾の念仏洞で使われていた本尊(御絵像)は現在、浄土真宗本願寺派本願寺鹿児島別院の東俣出張所にて保管されているという。つまり何らかの理由で本尊は処分を免れたようである。

今回、東俣出張所にも足を運んでみたが、時間帯が悪かったのか職員が不在であった。日を改めて本尊の拝見とそのいきさつについて伺いたいと思う。