| DATE | |

| 住所 | 鹿児島県鹿児島市東俣町4754-2 |

| 駐車場 | あり(2台) |

| アクセス | |

| 面白さ | |

| 虫 | |

| 訪問日 | 令和7年7月19日 |

アクセス

本願寺鹿児島別院東俣出張所から県道211号線を550m北上し、バス停「湯屋」を目印に右折して80m。

左手に見えるカフェ「HANAO」が目的地。

洞窟までの道のり

駐車場の目の前にさっそく2つの念仏洞。

道路から22秒で到着。

まずは左側(以下Aとする)から。

現在の入口にあたる部分は幅2.5m、高さ1.8m。奥行きも1.8m。

かつては前方にもっと伸びていたのだろうが、ずいぶん前に崩落してしまった模様。

内部が丸出しで天井もほとんどないような状態である。

続いて右側(以下Bとする)。

入口にあたる部分は幅・高さ共に2.3mで奥行きは2.6m。

Aよりも天井部分は残っているものの、こちらも前面が崩れており「元の入口」の形状や大きさは分からない。

構造と内部の様子

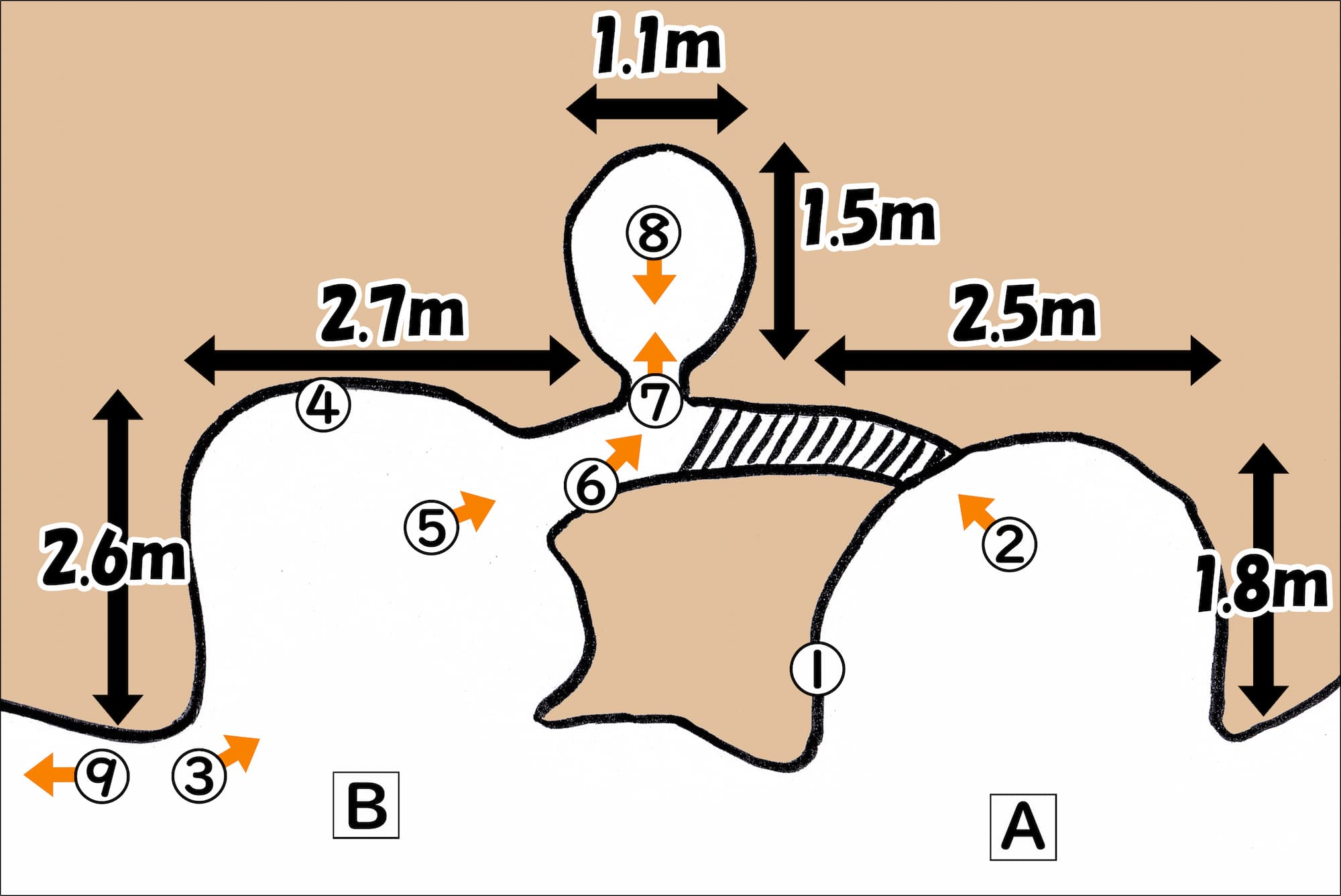

▲洞窟内を上から見た図(番号は撮影位置、矢印はカメラの向き)

・シラスを掘って作った水平方向の念仏洞。

・AとBの洞窟は間道で繋がり、その中間に小部屋が存在する。

・小部屋は極めて小さく、その広さは大人2人が座れる程度。

①

Aの洞窟から。

側面に灯明跡と思しき窪みが一つ。

幅0.36m、高さ0.37m、奥行き0.17m。

②

奥には間道跡。

幅0.4m、高さ1mと狭め。

石で塞がれているため通行はできない。

③

次にBの洞窟。

Aと向かい合うようにして側面に間道の入口。

こちらは石ではなく、丸太で封鎖されていた。

④

正面奥の下部には小さな空間。

幅0.7m、高さ0.3m、奥行き0.3m。

用途は不明。

⑤

カフェの店主の許可を頂き、間道を塞いでいた丸太を一時撤去する。

入口の大きさは幅0.6m、高さ1.3m。

Aより若干大きい。

⑥

入口が石で塞がれていたAだが、内側からもセメントで塗り固められていた。

AとBは距離にして1.7m離れているので、単純計算で約1.5mの間道が埋められてしまったようである。

⑦

間道の中にある小部屋。

幅1.1m、高さ1.1m、奥行き1.5m。

内部は非常に狭く、祭壇が置かれていたとするならばせいぜい大人2名が限界だろう。

その他、壁・天井・奥の瓦の裏まで調べたのだが、窪み等は特に見つからず。

⑧

小部屋から見た外の様子。

Aの洞窟自体が半分崩れているため、現在は外の光が十分に入ってくるが、おそらく当時は光はおろか、間道も外からは見えないようになっていたと思われる。

⑨

Bのさらに左にも同じような洞窟が立ち並ぶ。

※以下、各洞窟の大きさと特徴のみ記す

Bの1つ隣にある洞窟(Bとの距離は3.7m)。

幅2.2m、高さ2.5m、奥行き2m。

向かって右の壁下に灯明跡らしき窪み。

Bの2つ隣にある洞窟(隣との距離は0.4m)。

幅1.7m、高さ2.2m、奥行き1.9m。

壁に三角形の穴が多数点在。

Bの3つ隣にある洞窟(隣との距離は0.5m)。

幅1.3m、高さ2.1m、奥行き1.5m。

Bと同じように正面奥の下部に小さな空間あり。

しかし廃品が邪魔で計測不可。

Bの4つ隣にある洞窟(隣との距離は2.3m)。

幅2.4m、高さ2.4m、奥行き1.5m。

この洞窟だけ入口上部が四角く削られている。

鍬の跡があるので、何か意図があって掘られたようだ。

さらに土手を伝っていく。

正面に家があるからか、土手はきれいに均されている。

※なお、この写真の家の壁はカフェではなく、‟カフェの後ろに建つ空き家”の壁である。

奥にあったのは土手に掘られた大小様々な穴。

これまで私が訪れたかくれ念仏の遺跡で、こういう類のものは今まで一度も見たことがない。

一体これは何だろうか?

洞窟周辺の様子

洞窟は山裾に位置し、目の前は平地で田畑が広がる。

集落は畑を取り囲むようにして半径500m圏内に点在。

ちなみに花尾の念仏洞①とは約2.5kmの距離にある。

今は正面の道路から丸見えだが、当時は念仏洞を隠すように洞窟前方に住宅が建っていたものと思われる。

調査を終えて

カフェの店主が言うには、6つすべてがかくれ念仏洞だという(ただし店主はこの土地の人ではないため、この言葉は人づてに聞いたものと思われる)。また、その昔ここには花尾神社へ続く参道があり、カフェのあるこの場所は当時、茶店だったとのこと。(そのため地図上は「東俣町」となっているが、歴史的な意味合いからここは「花尾町の飛び地」になっているらしい)

とりあえず図書館にも足を運んで郷土史等から裏付けとなるものを探したが、ここに関するものは一つも見つけられなかった。ゆえにこの店主の言葉しか判断材料がないわけだが、「6つすべてがかくれ念仏洞」というのは個人的には疑問符が付く。

第一に「6つという数」。

雀ヶ宮の念仏洞のように一つの場所に洞窟が複数個並ぶ場所もあるにはある。しかしそれは取り締まりの目を欺くための偽装であったり、あるいは洞内を間道でつないで逃げ道を確保するためだったりと、「明確な目的」が前提にある。

山奥ならともかく、山裾という人の多い場所に奥行きのない穴をただ並べただけというのは目的も不明瞭だし、何より目立ちすぎるので、かくれ念仏洞としての意味をなしていないのである。

第二に「立地場所」。

参道の茶店だったということは人の往来は多かったはずである。そんな場所に6つも穴が開いていればさすがに気づく人もいるのではないだろうか。

第三に「穴の形状」。

AとBは現在の状態から‟元の形”があったと推測できるが(但し、自然に崩れたのか人の手で崩したのかは不明)、AB以外の穴は‟最初からこの形”だったように見える(もしもA・Bのように前方が崩れて今の形になっているとするならば、6番目の洞窟で見られた四角い跡は付くことがないからである)。

以上の理由から、私はAとBだけが念仏洞で、それ以外の穴は防空壕跡と考えている。

そもそも何故、茶店の場所に念仏洞があったのだろうか。

私はこれをカモフラージュだったと考える。

すなわち表向きは「神社参り」と見せかけて裏では「念仏洞参り」という二重参拝である。

少人数でこっそりと洞窟へ入り、お参りを済ませて、何食わぬ顔で茶店を出る―。そのような参拝方法で監視の目を掻い潜っていたと仮定するなら一応つじつまが通るのではないか。

この場所を知ったのはカフェの店主のインスタグラムがきっかけである。

情報化社会の恩恵によりこうして本にも載らない念仏洞が知られるようになったというのは今の時代ならではであろう。

謎も多く残る念仏洞であるが、こうして見つけられたこと自体に何より価値があるのである。