| DATE | |

| 住所 | 鹿児島県南九州市川辺町田部田4316 |

| 駐車場 | なし |

| アクセス | |

| 面白さ | |

| 虫 | |

| 訪問日 | 令和3年10月13日 |

アクセス

国道225号線より田部田交差点を50m北上。

右手に見える横道から住宅地へと入る。

洞窟までの道のり

横道から入って2軒目。裏手にある山に注目すると、崖下にポッカリと洞窟の入口が顔を覗かせている。

「田部田のかくれ念仏」は個人の敷地内にある念仏洞なので、必ず住人の許可を得てから入ってください。

しかし、入口前方は土砂崩れ防止用のコンクリート塀と金網がそびえ立ち、真正面からの侵入はできないようになっている。

正面突破は不可ということで、金網のない側面のコンクリート塀から洞窟を目指す。

もちろん梯子なんてものはないので、1.7mの壁を自力でよじ登る。

金網の内側。

人が立ち入らないので草が伸び放題。

あちこちにトゲを持つ草が生えているので、手足には注意が必要。

入口真下に到着。

下から見上げると、結構な高さに入口がある。

急斜面の上に、足元はサラサラのシラス土。

シラスで何度も足を取られながら、草木を手掛かりに登っていく。

横道の地点から1分40秒。洞窟の入口(下記の構造図B地点)に到着。

埋没防止のためか入口には丸太のつっかえ棒。

入口は幅1.6m、高さ1.8m。

構造と内部の様子

・シラスを掘って作った水平方向の洞窟。

・AとB、CとDはそれぞれ間道でつながっており、Dにのみ小部屋が存在。

・ABとCDでは洞窟自体の高さが異なり、CDのほうが0.7mほど地面が高い。

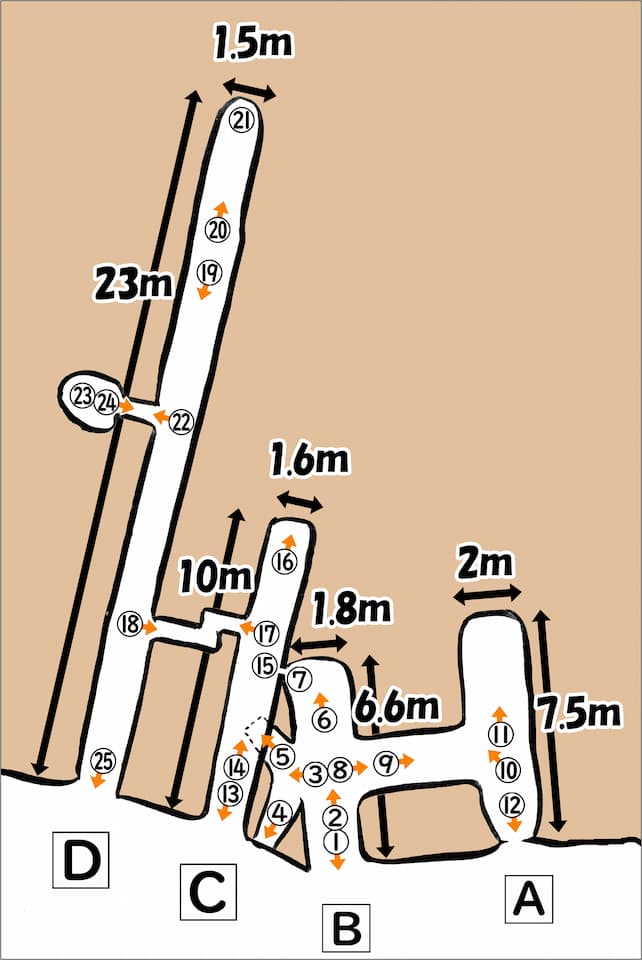

▲洞窟内を上から見た図

(番号は撮影位置、矢印はカメラの向き)

①

内部から見た外の様子。

洞窟内の光を軽減させるため大概の念仏洞は入口部分を内部より高く造ることが多い。ただ、ここの場合は外側の崖のシラスが崩れて流れ込んだだけのように見える。

②

Bの洞窟の全景。

奥まで見通せる真っすぐな洞窟。

他所の念仏洞と比べると天井が3mとかなり高い。

③

入口から見て左側に現れるU字状になった空間。

④

片方は外へ繋がっている。

土砂を除いた高さは0.5mほど。

緊急用の脱出口か、はたまた空気穴か。

⑤

対面は幅1m、奥行き1.8m、高さ1mの小部屋。

奥に見える穴は幅0.25m、高さ0.43m。

祭壇跡かと思い近づいてみると、斜め上方向に向かって真っすぐ伸びていた。

奥が土嚢で閉じられているが、その距離は1mもある。

これも空気穴だろうか。

⑥

B最奥部。

左側の土嚢が置かれた窓があること以外、特筆すべき点はなし。

⑦

土嚢の奥にも別の洞窟があるらしい。

しかも位置関係からして、今立っているBよりも隣の洞窟は地面が高い模様。

⑧

先ほどのU字状の空間の反対側に間道入口。

幅1.5m、奥行き3.7m、高さ3.1m。

大きさもさることながら、あまりにも整いすぎていることに若干の違和感を覚える。

⑨

均等にならされた壁、綺麗な丸みの天井、なによりも「真っすぐ」なのが念仏洞としては不自然。

防空壕の可能性を一瞬疑う。

⑩

間道とAの洞窟の位置関係。

Aは高さが2.5mと間道よりわずかに低い。

⑪

Aの最奥部。

壁に窪み等は一切なし。

しいて特徴を挙げるとするならば、Bは洞窟全体が丸かったが、Aは四角いということくらいか。

⑫

Aの入口部分。

人の手によるものなのか、自然によるのものか不明だが、八割がた埋没(現在は幅1.1m、高さ0.5m)。

Bから約5m離れたCの入口へ。

入口は幅2m、高さ1m。

⑬

振り返って外の様子。

こちらもBと同様、後から土砂が入り込んできたように見える。

⑭

Cの全景。

形状はBとほぼ同じだが、壁の堀跡が少し異なる。

洞内の高さは2.5m。

⑮

B最奥部から見えた土嚢はここに繋がっていた。 BとCの入口は約5m離れているが、この小窓で繋がっているということは、両者が平行ではなく交差していることを意味する(正確に言えば高さが違うので立体交差である)。

⑯

C最奥部。

ここもまた特徴なし(正面の影は私のもの)。

⑰

Dの洞窟に繋がる間道入口は幅0.6m、高さ1m。

先ほどのAB間の間道と比べると相当小さい。

しゃがんだ状態でチョコチョコ前進する。

道は直線ではなくクランク構造。これは光漏れ対策ではなく、緊急時の追手対策と思われる。

⑱

距離約3mの間道を抜けてDの洞窟へ。

写真はD側から見た間道の姿。幅0.5m、高さ1.5m。

⑲

他3つに比べて異様に長いのがDの大きな特徴。

加えて不思議なことにここだけ気温が低い。

洞内の高さは2m。

⑳

Dの最奥部。

そこにあるのはコウモリの糞のみ。

㉑

近づいてよく観察してみると奥の壁の下方部分が奥行き0.2mほど掘られていた。

何かを置いていた跡だろうか。

㉒

Dにのみ存在する小部屋。

その入口は幅0.6m、高さ1.5mと、間道と同じサイズ。

通路の長さは1.4m。

㉓

小部屋の内部。幅1.3m、奥行き2.2m、高さ1.6m。

法談をするには狭すぎるので、ここは声明を練習するための「修行洞窟」と思われる。

㉔

小部屋から見た間道の姿。

両脇の壁にしっかりと灯明用の跡が残っている。

㉕

内部から見たDの入口。幅1.6m、高さ1.4m。

土砂で半分埋まった状態となっている。

外に回ってD入口を撮影。

日当たりが良いらしく、草ぼうぼう。

侵入できないことはないが、Cから入れるので、わざわざここから入ることもないだろう。

洞窟周辺の様子

川辺高校の西側には「神戈陵(じんがりょう)」と呼ばれる小高い丘がある。その神戈陵の南西部に念仏洞がある。

現在は宅地開発によってだいぶ開かれた場所となっているが、航空写真で見ると、かつてここは神戈陵をも含む大きな森だったようである。

おそらく念仏洞前のコンクリート塀の高さの位置が当時の地面だったのだろう。そう仮定すると、洞窟の入口は住居裏に隠れて見えていなかったに違いない。

調査を終えて

この場所は同町内の岩屋公園の念仏洞、野間大久保の念仏洞とともに光明寺(南九州市川辺町)の住職に教えて頂いた。

これだけ大きく状態も良好なのに文化財指定されていないのは何故かと思っていたが、洞窟前に住む家主の方に話を聞いてその疑問が氷解した。家主によると、ここは確かに念仏洞であるが、戦時中に軍の作戦所として二次利用されたとのこと。その際、洞窟は軍によって改築・増築されたという(基本的に二次利用されてしまうと文化財にはならない)。

そうするとABの洞窟は増築された「新しい洞窟」である可能性が高い。壁の造りや間道の広さがその証拠である。

CDはクランク状の間道や小部屋の存在からして、「当時の洞窟」であろう(補足すればCDにのみ灯明跡あり。共に4カ所ずつある)。ただし増築されたかどうかについては私は専門家ではないので分からない。

Dが念仏洞の本体、Cは脱出用の経路というのが私の見立てである。

歴史に“たられば”を語るのは野暮ではあるが、もし戦争がなかったならば、今とは違う扱いになっていたかもしれない。「田部田のかくれ念仏洞」は念仏禁制時の歴史遺産であるとともに戦争の愚かしさをも黙して語っているのである。