| DATE | |

| 住所 | 鹿児島県南さつま市坊津町久志2158 |

| 駐車場 | なし |

| アクセス | |

| 面白さ | |

| 虫 | |

| 訪問日 | 令和6年1月13日 |

アクセス

国道211号線上にあるバス停「市営久志団地前」から横道に入る。

突き当りまで坂を上ると「穴ん婆さんの碑」と彫られた石碑が現れる。

洞窟までの道のり

石碑横の石段を上がる。

手すりも備え付けられてあるので、歩きやすい。

階段上からの景色。

手前には石碑と小さな水辺、奥に見えているのが念仏洞である。

石碑の場所から24秒で念仏洞に到着。

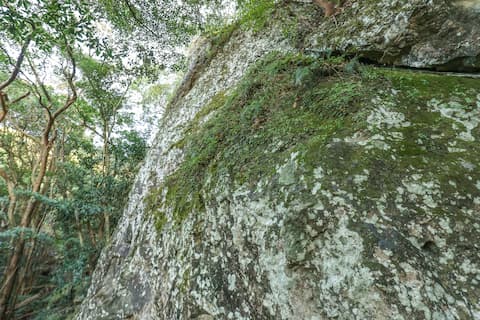

大きく横一文字に空間が広がる光景は、「洞窟」というより「岩陰」と表現したほうが正しい。

洞窟(岩陰)を形作っている一枚岩は縦横12m以上。

その姿は圧巻の一言に尽きる。

入口部分は石垣を左右に分けただけのごく簡単なもの。

幅は1.5m。

構造と内部の様子

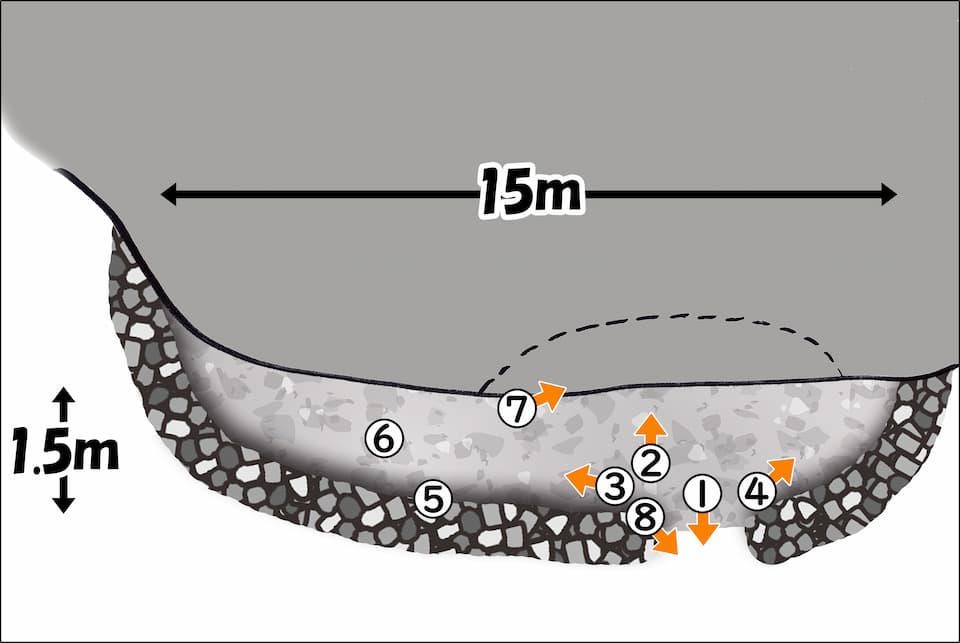

▲洞窟内を上から見た図(番号は撮影位置、矢印はカメラの向き)

・岩屋を利用した念仏洞。天井、および壁の部分は人の手が加えられた跡あり。

・洞窟内の高さは1m。広さは大人15人程度が座れる程度。

・岩の前方には大小さまざまな石で造られた石垣(高さ0.8m)。

①

内部から外に向かって撮影。

洞窟そのものが高台にあるので、入口に関しては別段工夫は見られない。

ありていに言うと、ただの通路である。

②

祭壇。

花瓶の花はすべて造花と思っていたが、驚いたことに生花が数本混じっていた。

来た方がたまたま持ってきたのか、それとも定期的にここにお参りに来ている方がいるのか、気になるところ。

③

正面から向かって左側。

石垣は一番端まで続く。

天井や壁は明らかに人の手で削られており、きれいに均されている。

④

正面から向かって右側。

左側に比べるとかなり短い。

写真に見える小さな祭壇は、おそらく正面にあった黒い祭壇の“以前”にあったものなのだろう。文字は磨滅して読めなかった。

⑤

「穴ん婆さん」最大の特徴である石垣。

丸い石と角張った石の二種類が混在している。

角ばった石はこの洞窟を広げるため、岩を削ったあとの破片と思われるが、丸い石についてはどこから持ってきたのであろう。

このあたりに川はないのだが…。

⑥

天井部。

薄い層になっていて、道具を使えば簡単に削れそうな脆い岩質。

しかし、これだけの大きさとなると拡張工事も大変だったに違いない。

⑦

正面の祭壇奥には窪み(幅3m、高さ0.4m、奥行き1m)がある。

仮にこの部分が巨岩の本来の底辺部分だったとするならば、縦1m、横15mにわたって岩を削ったことになる。

⑧

左の写真からは見えないが、ここより西の方角に目を向けると久志湾が広がっている。

もしかすると海に沈んでいく夕日に極楽浄土を重ねていたのかもしれない。

洞窟の手前にあった水辺。

現在も岩の隙間から微量ながら水が流れ出ていた。

飲み水はここから確保していたのであろう。

洞窟周辺の様子

洞窟は尊牛山(標高318m)の中腹、標高220m地点にある。現在は洞窟の真下まで道路が通っているが、その当時はどうやってここまで上っていたのかおよそ見当がつかない。

一番近い集落は山の麓(=海辺側)にあり、洞窟とは2km以上も離れている。

調査を終えて

穴ん婆さんは本名を久(ひさ)といい、出自は京都市下京区にある浄土真宗本願寺派正光寺の第13代住職、教従の娘である。久は112代天皇の霊元天皇(在位1663~1687)の皇子、嘉智宮の乳母を勤めていたが、5歳の時に皇子が逝去してしまったという―。

と、ここまではどの資料でも一致しているのだが、これより先に若干の違いがある。

『かごしま文庫④ 坊津 遣唐使の町から』(森 高木 1992年)によれば、

父君霊元院は、その後皇子のことについて霊夢を感じて33体の観音像を刻みこれを全国33所の霊跡に奉納することを久女に託された。

と、なっているが、『坊津町郷土誌 上巻』(坊津町郷土誌編纂委員会 1969年)には、

京都西六条正光寺の久子姫はみずから三十三体の観音の像を作り、これを全国の霊刹に奉納しようと遍歴の末、ついに久志浦に来て残りの一体を久志の現光泉寺に納めた。

とあり、観音像の製作者が異なっている。

ちなみに、正光寺のホームページでは

霊元院様の仰せ通り、西国三十三箇所巡拝の大役を果した後、高尾梅ケ畑村の老池庵に身を寄せましたが、何時しか薩摩の国へ布教を志し、海路にて鹿児島県坊津という所に着きました。

ここにはどちらが製作したのかは書いていないが、奉納先が「全国」ではなく「西国三十三箇所」、坊津の地に向かったのは「奉納の道中」ではなく「奉納後」とされており、上記2つと一致していない。とは言え、本家が間違うことはないはずだから、正光寺の文面がおそらく史実なのだろう。

坊津の地は江戸時代以前より海上交通の要所であり、近畿地方とも貿易をしていた。正光寺は当時、西本願寺の御影堂門前にあったというから薩摩の念仏禁制の話も当然耳に入っていたはずである。

久志へと渡った久は、しばらくは人家に身を置いて布教活動をしていたのの、取り締まりが厳しくなり、尊牛山の岩窟に隠れることになったという。衣食住といった身の回りの世話は地元のかくれ念仏者たちが献身的にしてくれていたものの、決して安住とはいえない過酷な生活環境の中、久は岩窟に身を移して1年あまりで往生したらしい(久の往生年や年齢は不明)。

ただ、久がこの地に与えた影響は大きく、特に久志の女子たちの行儀作法や言葉は明治・大正時代まで京言葉の上品さを保っていたと伝えられている。

「穴ん婆さん」という名称は久の苦労と遺徳を永代に忘れないようにするため、村人たちが敬意と感謝の思いから名付けられたとのこと。

偶然の一致だが、久志は「久(ひさ)の志(こころざし)」と読むことができる。見知らぬ土地に命を懸けた久の布教活動はまさしく強い志があってのものだろう。そう考えると「穴ん婆さん」という名は何とも温かな響きではないか。

穏やかな久志湾を眼下に、洞窟は今日も静かに佇んでいる。