| DATE | |

| 住所 | 鹿児島県曽於市大隅町月野6521 |

| 駐車場 | なし |

| アクセス | |

| 面白さ | |

| 虫 | |

| 訪問日 | 令和2年10月29日 |

洞窟までの道のり

土手の斜面に作られている入口は幅0.75m、高さ0.9m。

正面の道路整備によって多少は削られたのかもしれないが、おそらくほぼ原形のままと思われる。

構造と内部の様子

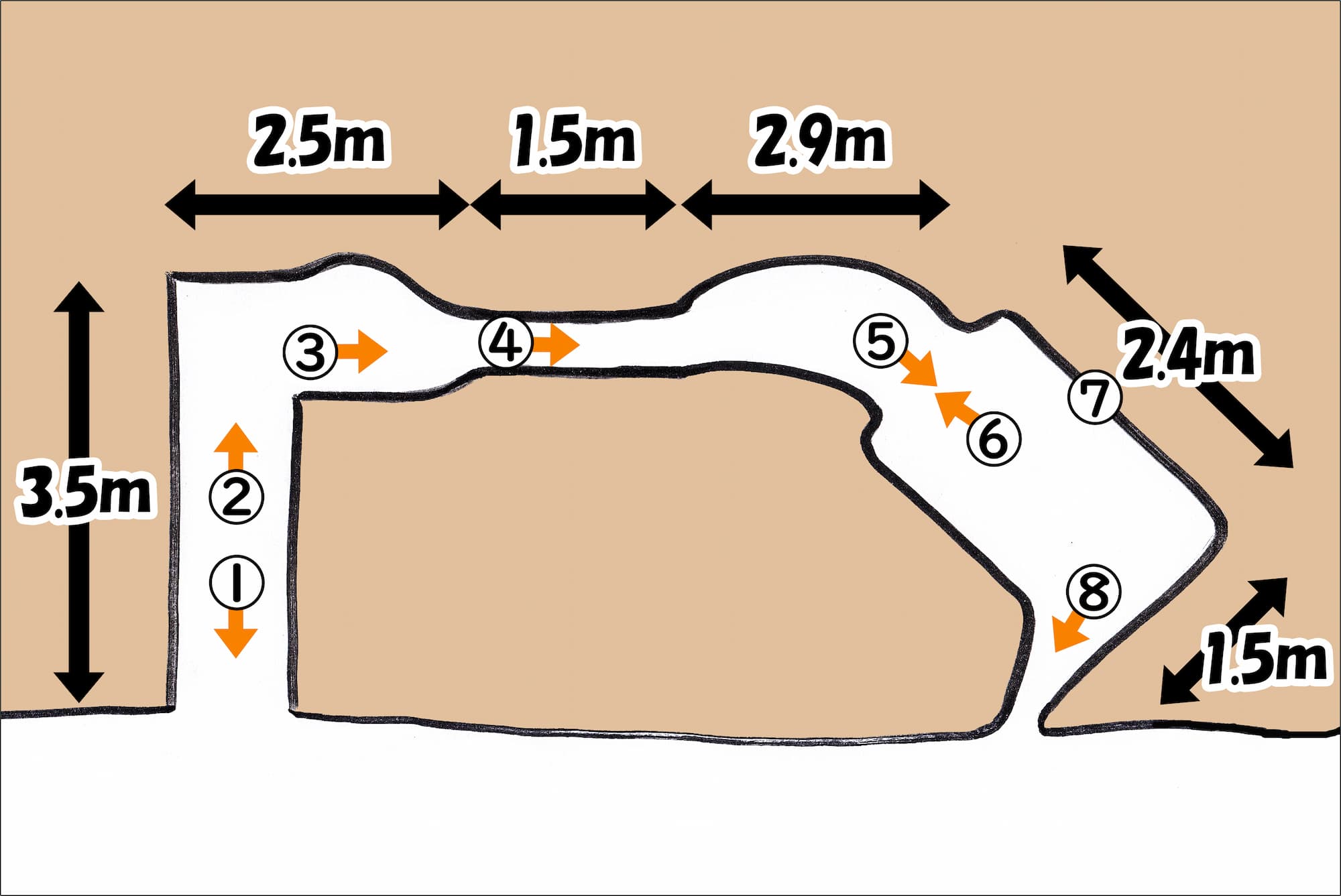

▲洞窟内を上から見た図(番号は撮影位置、矢印はカメラの向き)

・シラスを掘って作られた水平方向の洞窟。

・奥の部屋は高さ1.9m。大人6~7人が座れる広さがある。

・通路の一部が極端に狭い。

①

内部から外を撮影。

入口は内部よりも高い位置(道路から高さは1.3m)に作られているため、ここから正面の道路は見えない。

ゆるい下り坂をおりて、先へと進む。

②

最初の通路は幅1.1m、高さ1.5mという広さ。

突き当りの壁はまるで将棋の駒のような五角形。

ここから左に直角に曲がる。

③

曲がった先の通路。

外の光が届かないので苔が生えず一面真っ白である。

通路前半は幅0.9m、高さ1.3mと最初の通路より若干小さい程度。

④

通路後半は幅0.5m、高さ0.6mと急に狭くなる上、ここからゆるやかな下り坂になる。

腰をかがめた程度では通れないほどの狭さのため、背を下に足を前にして寝そべり、芋虫のようにしてチョコチョコと進む。 天井を這うゲジゲジが顔に落ちてこないよう、それだけを祈るばかりであった。

⑤

狭い通路を抜けてようやく最奥部の部屋へ。

土砂の流れ込み(天井の崩落?)は見られるものの、状態は極めて良い。

灯明跡も2ヵ所、綺麗に残っていた。

⑥

振り返って通ってきた通路を撮影。

幅1m、高さ1.5m。③の地点とほぼ同じ大きさである。

着目すべきは通路が左にやや湾曲している点。

おそらく最初の直角に曲がった通路(写真②の部分)と共に外部への光漏れ対策と思われる。

⑦

2つの灯明跡はどちらもほぼ同じ大きさで、幅0.2m、高さ0.3m、奥行き0.2m。

不思議なことに落ち葉が堆積しているのは灯明跡だけで、床には1枚も落ちていなかった(ちなみにゲジゲジは肉食なので落ち葉は食べない)。

⑧

外へと抜ける通路。少々上り坂になっている。

出口部分は土砂でほとんど埋まっており、現在ここから出ることは不可。

緊急時の脱出用だったか、それとも空気穴か。

草に埋もれて見づらいが、外から見た出口の様子。

幅0.6m、高さ0.4m。

洞窟周辺の様子

「藤ヶ峯のかくれ念仏跡」と同じ。

調査を終えて

「藤ヶ峯の念仏洞跡」を訪れた際に偶然見つけたのがこの洞窟である。わずか100mという距離であるにもかかわらず、この洞窟には名前もなければ関連資料もない。これがもし山の奥深くにあって、熟知した者しか辿りつけないような場所であるならば「市の教育委員会も把握していなかった」という理屈も通るだろう。しかし、この洞窟あるのは集落の中の、しかも主要道路沿いなのである。存在を知らないはずがない。

ならばこの洞窟は「念仏洞ではない」ということなのだろうか?

念仏洞でないとすると、候補に挙がるのが防空壕である。事実、これまで訪問した中でも念仏洞のそばに防空壕が掘られている場所もあったし、念仏洞をそのまま防空壕として転用している場所もあった。だからこれを防空壕と見る意見もあるかもしれない。

けれども私はどうしてもここが防空壕とは思えない。

理由は2つある。それが「入口の高さ」と「中間部の通路の狭さ」だ。

そもそも防空壕というのはその性質上、急いで避難することを目的としている。だから入口は地上と同じ高さで、一度にたくさん駆け込めるように間口を大きく作るものなのだ。

ところがここは地上よりも1m以上高く、間口も幅0.75m、高さ0.9mと一人ずつしか入れない設計となっている。

加えて内部の狭小な通路。あれだけ狭いと速やかに奥の部屋へ移動することができない。

つまり防空壕としては「致命的欠陥」なのだ。

だが防空壕として見た時には不可解なこの2点も、念仏洞として見るなら「外部への光漏れ対策」として理に適う。

ゆえに私はここを念仏洞と推測するのである。

近隣住民に話を聞けたらもう少し詳細が分かったのかもしれないが、残念ながら今回の調査では誰にも遇うことができなかった。念仏洞か、防空壕か、それとも別の用途のものなのか、真実は今のところ不明である。

また日を改めて調査に行きたい。